Im Bundesliga-Spitzenspiel FC Bayern gegen Bayer Leverkusen fällt ein Tor, wenige Minuten später ist das Foto „live und in Farbe“ auf allen einschlägigen Internetportalen weltweit zu bewundern. Und niemand macht sich Gedanken darüber, warum das so schnell geht. Es ist heute einfach selbstverständlich. Eine Errungenschaft, die altgediente Fotoreporter immer wieder und immer noch verblüffen. Sie kennen das noch ganz anders aus der Zeit der analogen Sportfotografie, wo es oft noch ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang war, ein Foto vom Sonntagnachmittag rechtzeitig in die Montagsausgabe der Lokalredaktionen zu bringen.

"Datenübertragung" per Dampflok statt via ISDN oder Sattelit

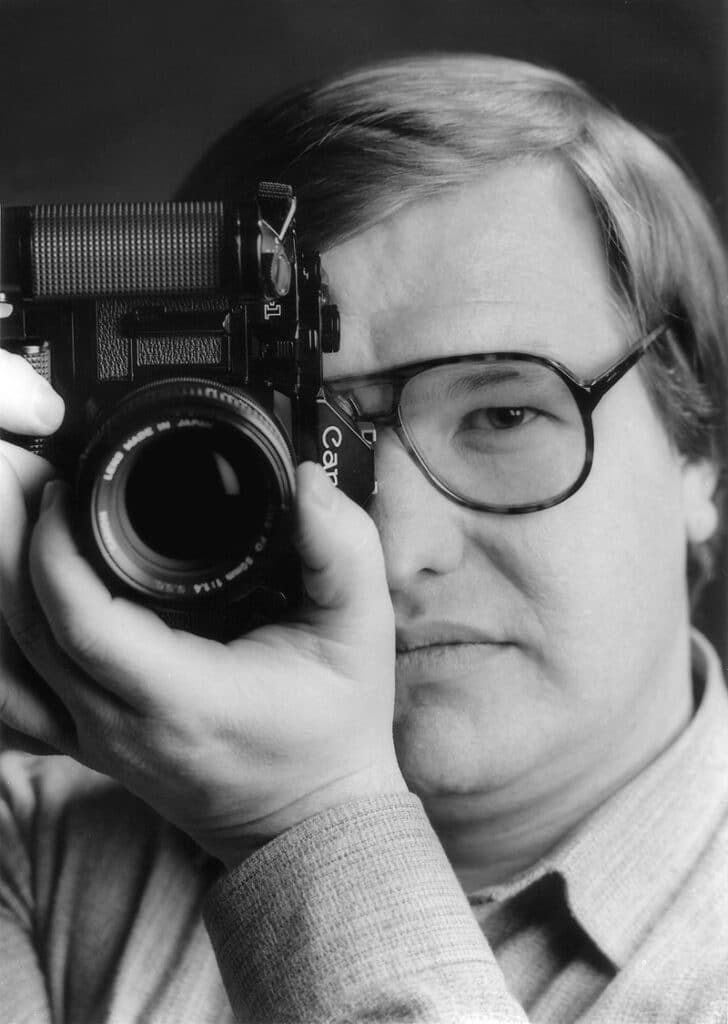

Einer, der diese rasante Entwicklung der Pressefotografie selbst seit über 50 Jahren als Journalist miterlebt und mitgestaltet hat, ist Kurt Tauber (Jahrgang 1951), der Gründer und Leiter des Deutschen Kameramuseums in Plech, der manche Schmonzette zu erzählen weiß aus einer Zeit, wo Fotografien noch mit der Dampflok zur Druckerei befördert wurden und sogar Reitturniere sonntags mit einer Polaroid-240-Sofortbildkamera fotografiert werden mussten. Für die Fachzeitschrift „PhotoKlassik“ griff er im Frühjahr 2024 tief in die Kiste mit Anekdoten und heute skurril anmutenden Erinnerungen.

Am 1. September 1970 versammelten sich fünf oder sechs hoffnungsvolle junge Leute in der Lokalredaktion des Donau Kurier in Ingolstadt, um als Redaktionsvolontäre in zweijähriger Ausbildung das Redakteurshandwerk zu erlernen. Nach ein paar Wochen Probezeit blieb nur einer übrig, der in der Außenredaktion eingesetzt werden konnte: Kurt Tauber, damals zarte 19, der einzige mit einem eigenen Auto (Dienstautos waren rar) und vor allem einem eigenen Fotoapparat. Schreiben konnte ja schließlich jeder, aber in einer Zwei-Mann-Lokalredaktion wie in Hilpoltstein südlich von Nürnberg musste man auch seine Texte selbst bebildern können. Dass die Fotos von 90. Geburtstagen, von der Siegerehrung des sprichwörtlichen Kaninchenzüchtervereins oder vom tödlichen Verkehrsunfall mit einer einfachen Amateurkamera namens Braun Paxette 35 geknipst wurden, störte in der Zentralredaktion niemanden, weil sie scharf und richtig belichtet waren.

Die gestandenen Reporter-Kollegen benutzten natürlich alle Spiegelreflexen, aber auch nur gute Amateur-Geräte: eine Mamiya 500 TL oder eine Exakta aus der DDR zum Beispiel.

Ein eigenes Fotolabor existierte in dieser Außenredaktion nicht, die belichteten Schwarzweißfilme (meist Ilford HP 5 oder der viel billigere DDR-Film NP 27) wurden mittags um 12 Uhr (!) beim Redaktionsschluss zusammen mit den auf Schreibmaschine geschriebenen Manuskripten und den Anzeigen in ein Holzkästchen oder einen Karton gepackt und zum zwei Kilometer entfernten Bahnhof gefahren.

Dort übernahm der Schaffner oder Lokführer der „Gredl“, so hieß die Bimmelbahn von Roth über Hilpoltstein nach Greding, die wertvolle Fracht. Eine Stunde später oder so übernahm ein Bote aus Ingolstadt, der vorher Manuskripte und Fotos von zwei anderen kleinen Lokalredaktionen in Riedenburg und Beilngries im Altmühltal abgeholt hatte, das Kästchen, das eine halbe Stunde später in der Zentrale ankam.

Sonntags nur Polaroid-Sofortbildfotos

Ach ja: Sonntags war in der Zentrale das Fotolabor nicht besetzt. Das heißt: Alle Fotos wurden mit der Polaroid 250 oder ähnlich im Format etwa 10,5 x 8,5 cm (!) gemacht. Immerhin sah man dann gleich, ob das Bild „was geworden ist“, während man sonst stundenlang in der Ungewissheit schwebte, ob die Fotos auch brauchbar waren.

Textübertragung auch per Fernschreiber

Texte konnten übrigens – hypermodern – noch nachmittags per Fernschreiber übermittelt werden: Man sitzt an einer Art Schreibmaschine, die aber nur Kleinbuchstaben kennt, und stanzt die Zeichen in ein meterlanges, etwa zwei Zentimeter breites gelbes Band, das dann kreuz und quer in der Redaktion auf dem Fußboden herumlag. Zum Senden wurde das Band wieder in ein Lesegerät eingelegt, das die eingestanzten Löcher per Telefonleitung auf den Fernschreiber in der Zentrale übertrug, wo ein halbes Dutzend dieser Apparate im Nachrichtenraum herumstand.

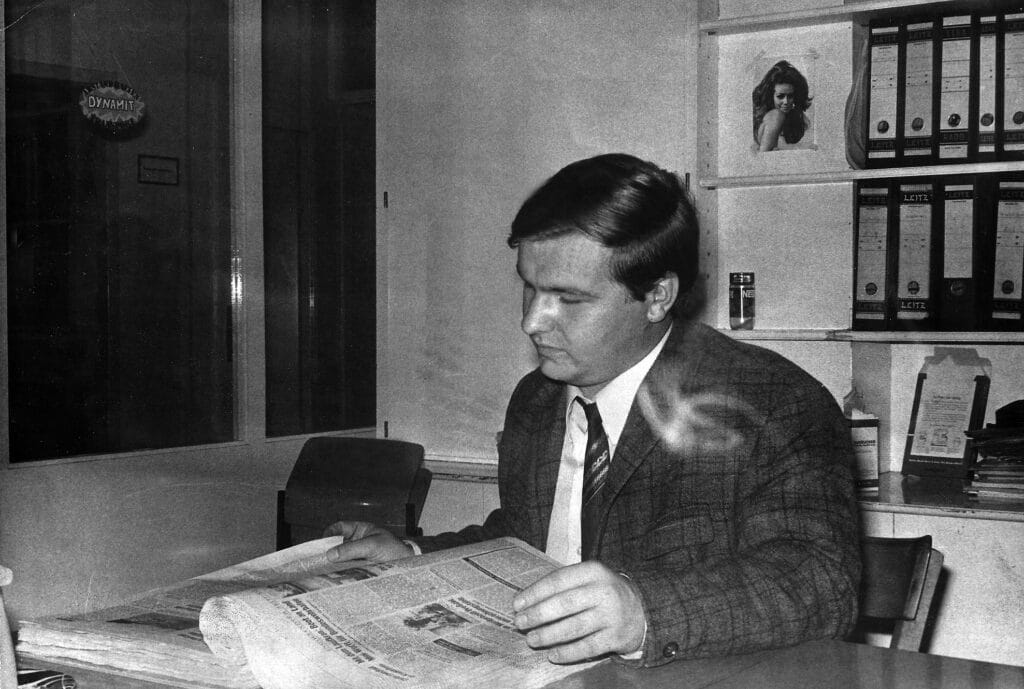

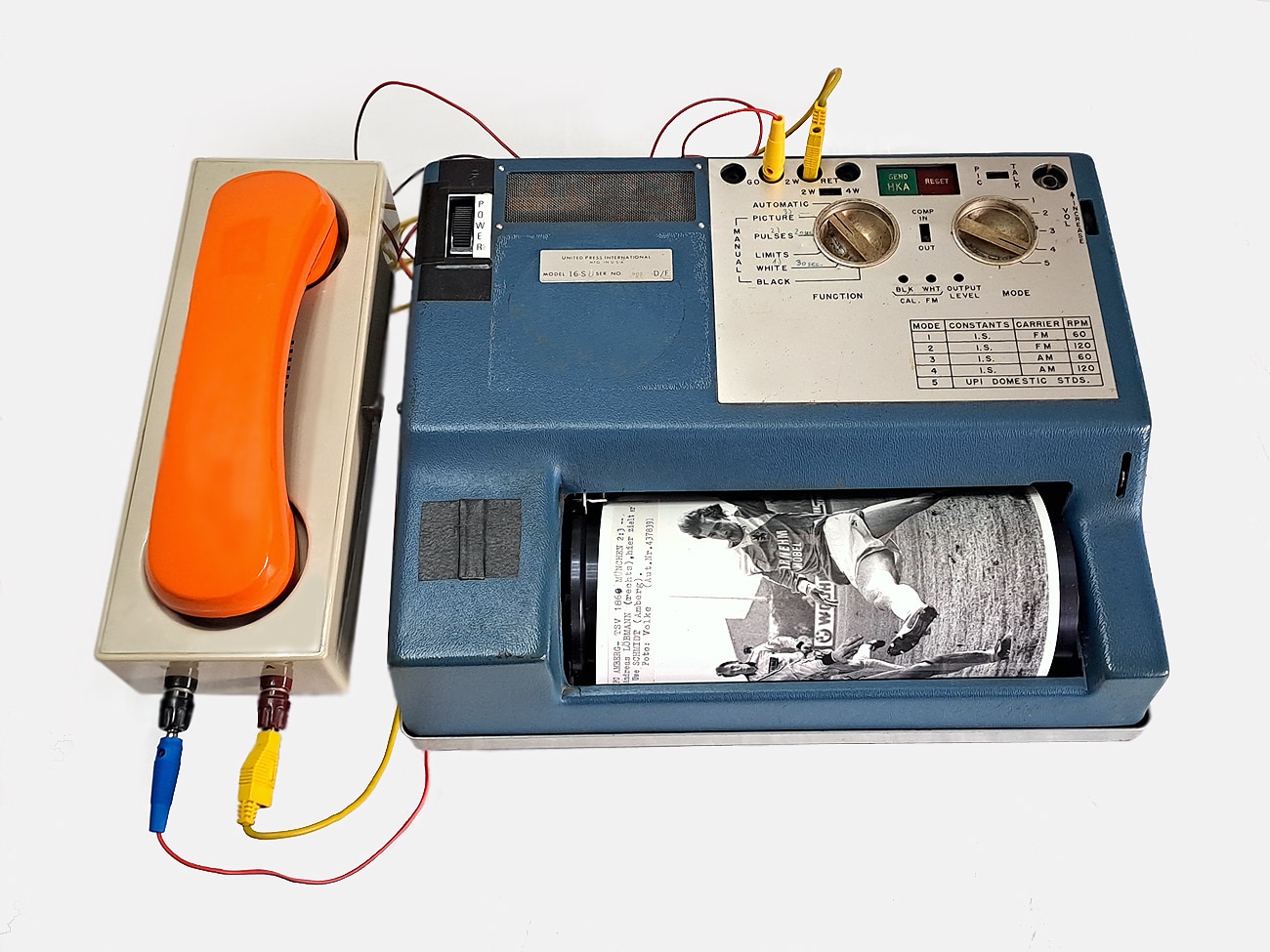

In der Ingolstädter Zentrale standen übrigens damals auch die Bildempfangsgeräte von dpa und UPI – Wunderapparate, von denen die „Bauernredakteure“, so die übliche Bezeichnung der Journalisten draußen durch ihre Kollegen in den warmen Redaktionsstuben der Zentrale – nicht einmal träumen durften.

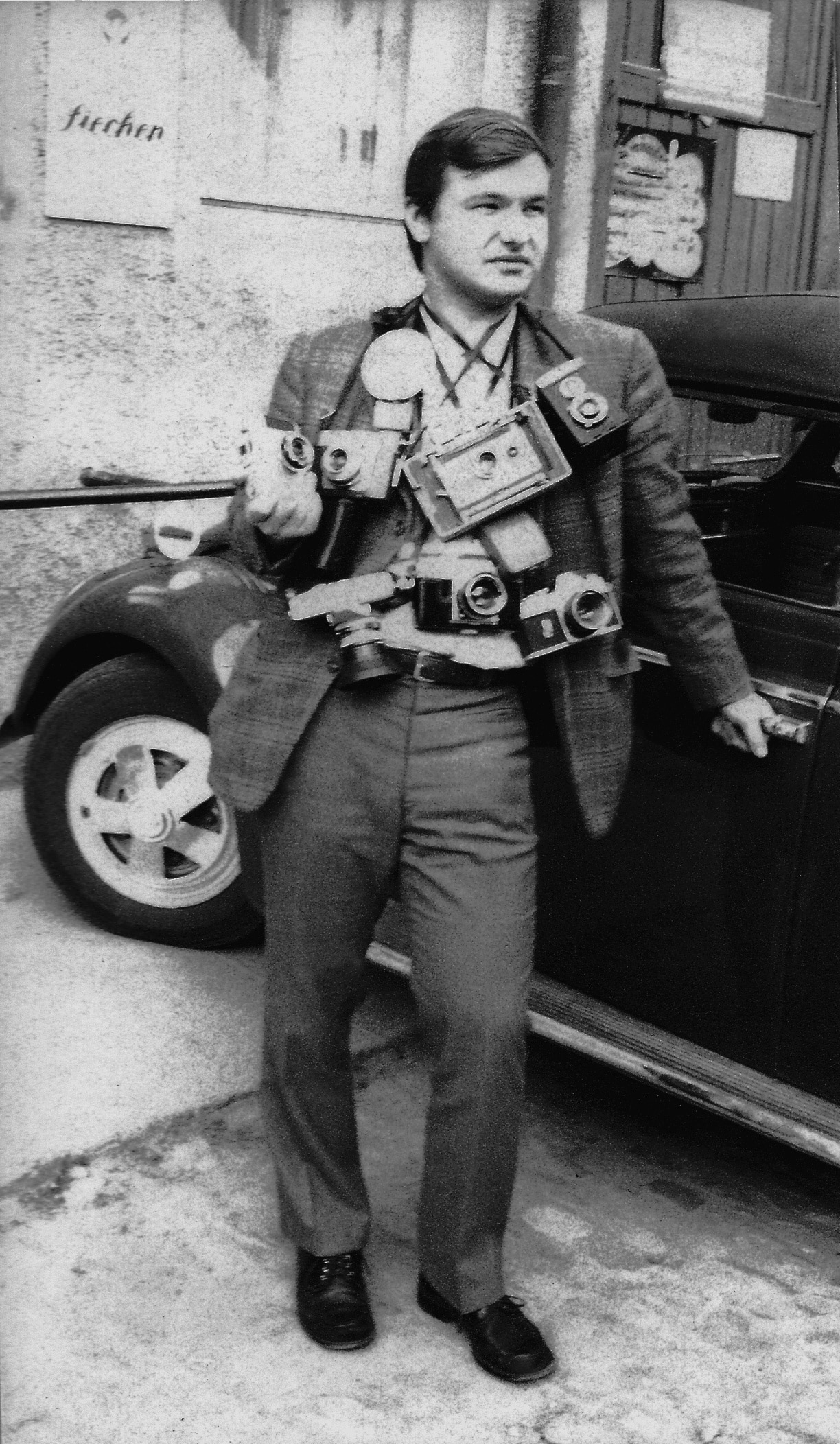

Breite Objektivpalette vom Fischauge bis zum Novoflex-Schnellschussobjektiv

Ein paar Jahre später, Kurt Tauber war mittlerweile in der Ex-Kreisstadt Pegnitz bei Bayreuth bei den Nürnberger Nachrichten gelandet, waren diese Übertragungswege noch Gang und Gäbe, nur die Kameras – Topcon uni und Unirex, später Canon A-1 oder T 90 mit Objektiven vom Canon-Vollformat-Fischauge bis zum 400er Novoflex-Schnellschussobjektiv – waren längst technisch raffinierter und anspruchsvoller.

In dieser größeren Redaktion musste man dreimal täglich das Kästchen zum Zug bringen – bei Wind und Wetter, bei Schneeverwehungen (ja, da gab es noch richtige Winter), Sturm und Hagelschlag. Wer nur eine Minute zu spät kam, der sah nur die roten Schlusslichter des letzten Waggons. Und selbst wenn der Zug bequem erreicht wurde, bedeutete das ja noch nicht, dass die Sendung auch in die Redaktion gelangte.

Wenn der Nachrichtenfluss in der Bahnhofskneipe versiegt…

Einmal versackte der Zeitungsbote, der das Kästchen immer um 19 Uhr im Nürnberger Hauptbahnhof am Bahnsteig abholen musste, in der Nürnberger Bahnhofskneipe, er kam ein paar Minuten zu spät am Bahnsteig an und die hochaktuellen Bilder und Manuskripte einer Großveranstaltung reisten bis nach Stuttgart weiter, um Stunden später – natürlich zu spät für die aktuelle Ausgabe – wieder die Reise in die Gegenrichtung anzutreten.

Gelegentlich leistete sich die Redaktion aber auch den Luxus, wichtige Fotos noch später am Abend, dann natürlich mit dem Auto, über die 60 Kilometer lange Strecke auf der Autobahn 9 nach Nürnberg zu bringen. Etwa die spektakuläre Aufnahme einer tschechischen Zlín-Kunstflugmaschine, die 1975 mit zwei „Republikflüchtlingen“ aus der DDR abends auf einer Wiese südlich von Bayreuth gelandet war. Tauber „düste“ – ganz „rasender Reporter“ – mit dem unentwickelten Film in der Kamera im 34-PS-Dienstkäfer nach Nürnberg und das Foto schaffte es noch knapp in die Gesamtausgabe. Die Konkurrenz im vom Landeplatz der Flüchtlinge nur 8 Kilometer entfernten Bayreuth hatte das Bild nicht mehr im Blatt. Die insgesamt gut dreistündige Aktion war damit mehr als gerechtfertigt.

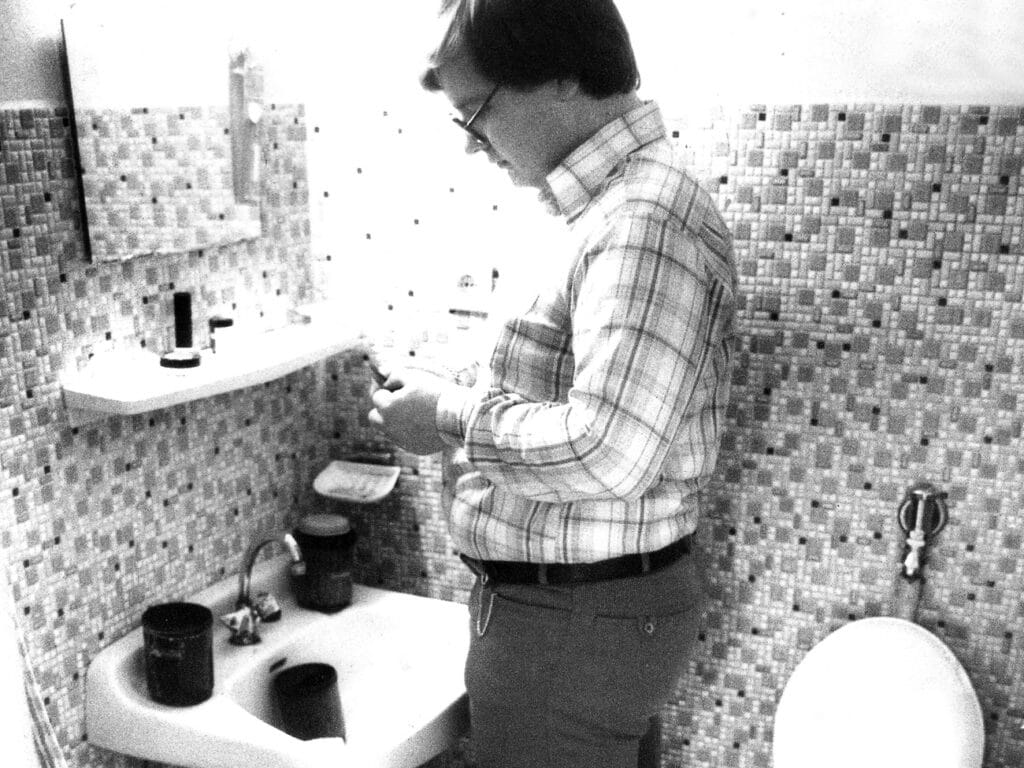

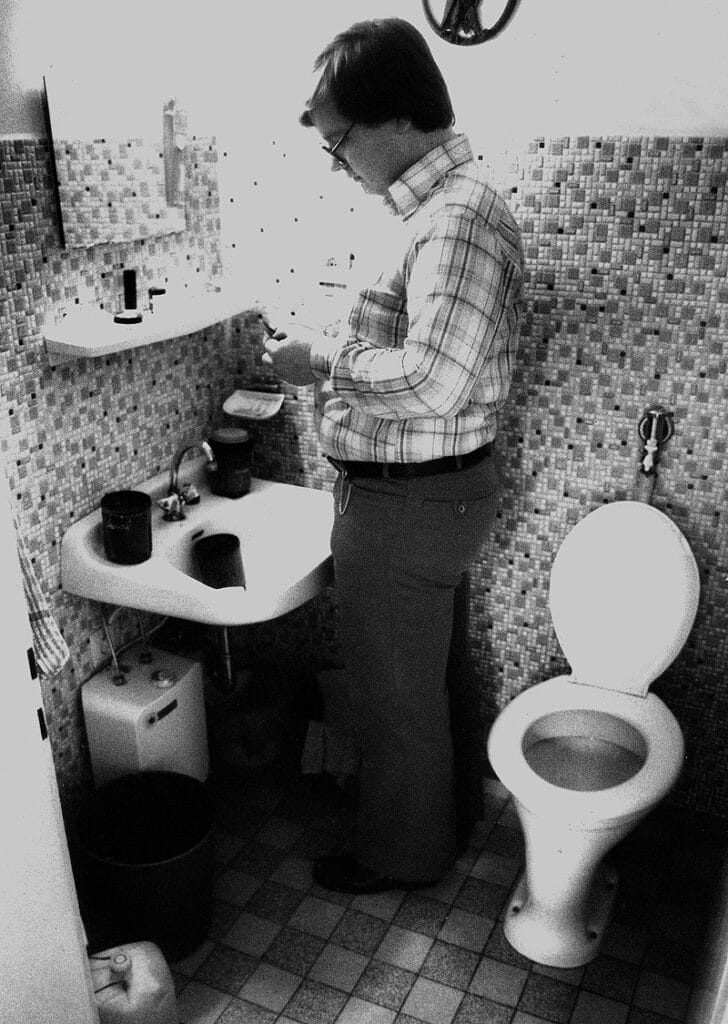

Üblicherweise wurden die Filme in vielen kleinen Bezirksredaktionen im Redaktions-WC, dem am besten abzudunkelnden Raum, im Handwaschbecken entwickelt, wo drei Jobo-Tanks nebeneinander bereitstanden. Links mit dem Entwickler, in der Mitte die Dose mit dem Stoppbad und rechts das Fixierbad. Eine handelsübliche Eieruhr wurde frei Schnauze auf fünf bis acht Minuten eingestellt – je nach verwendetem Film, Jahreszeit (Temperatur) und Erschöpfungszustand des Entwicklers – und wenn man das Klingeln nicht gerade überhörte, was zu tiefschwarzen Negativen führte, und wenn ein fremder WC-Benutzer beim Händewaschen nicht die Dosen durcheinander gebracht hatte, kamen einigermaßen brauchbare 36er Negativstreifen heraus, die mit einem Föhn oder über dem Ölofen getrocknet wurden.

Den Luxus des Schüttelns oder Drehens der Filmspiralen im Tank konnte man sich zeitlich nicht leisten. Nach dem Markieren der zu vergrößernden Negative verzog sich der Laborant oder Fotograf in die Dunkelkammer und nach insgesamt einer Stunde lagen die fertigen Abzüge in 13 x 18 cm auf dem Tisch des Redakteurs. Quick and dirty, sagt man heute. Die Abzüge mussten ja – wenn’s pressierte – auch nur so lange halten, bis sie unter der Reprokamera lagen, die die Klischees der Druckplatten herstellten. Die Negative wurden sorgfältiger behandelt: entsprechend fixiert und vorschriftsmäßig gewässert.

Zehn Jahre später, Tauber war inzwischen als Redaktionsleiter Pegnitz zur Bayreuther Konkurrenz gewechselt, musste man anfangs immer noch heute unglaubliche Klimmzüge machen, um die Fotos rechtzeitig zum Zug zu bringen. Wochentags entwickelte der festangestellte Fotograf alle Mitarbeiterfilme in seinem eigenen Labor in seinem Wohnhaus und machte gleich die Abzüge.

Filmtrocknung im Fahrtwind an der Autoantenne

In seinem Urlaub oder an seinen freien Wochenenden war der Workflow so: Redakteure oder freie Mitarbeiter schossen ihre Fotos, ein Redakteur fuhr die Filme die 6 Kilometer zu einem freien Mitarbeiter hinaus aufs Dorf und wartete dort, bis die Filme entwickelt und über dem Kohleofen über den Knödeln hängend getrocknet waren, um sie dann „anzuschneiden“. Heißt: Mittels einer Schere wurden bei den Negativen, die vergrößert werden sollten, ein Perforationsloch so erweitert, dass der Laborant in der Dunkelkammer beim Durchziehen der 36er Filmstreifen sofort merkte, welches Negativ er vergrößern sollte. Die Positive lieferte der Mitarbeiter dann in der Redaktion in Pegnitz ab.

Oder aber der Hobbylaborant entwickelte und fixierte die Filme schnell zuhause und befestigte die nassen Streifen mit Wäscheklammern an der Autoantenne. Auf der achtminütigen Fahrt in die Redaktion trockneten die Filme, sodass sie vom Redakteur angeschnitten werden konnten. Somit stand die Auswahl der Motive fest, das Layout konnte erstellt werden, die Abzüge wurden später entsprechend bearbeitet. Wertvolle Minuten gespart!

Die kuriosen Improvisationen waren nur ein paar Monate nötig, dann kam das eigene komfortable Fotolabor in neuen Räumlichkeiten und die wilden Autofahrten entfielen. Jedenfalls mit Filmen und Positiven. Der etatmäßige Fotoredakteur – ja, Fotografen waren in vielen Tageszeitungen damals noch tariflich als Bildredakteure eingestuft – hatte aber auch mal frei, war krank oder fuhr in Urlaub. Was dann? Dann sprangen Hausfrauen, die etwas dazu verdienen wollten, als Hilfslaborantinnen ein, die man oft genug, da noch ohne Führerschein, sogar mit dem Auto zuhause abholen und nach dem Dienst wieder heimbringen musste.

Oder es halfen gelernte Fotolaborantinnen aus, die wegen ihrer Kinder nicht mehr berufstätig sein konnten. Oder Schüler vom Pegnitzer Gymnasium, die selbst schon Fotoerfahrungen oder sogar ein eigenes Labor zuhause hatten. Ein Volltreffer. Einige dieser damaligen Labor-Helfer ergriffen selbst den Beruf des Redakteurs und sind heute nicht selten in führenden Positionen bei Tageszeitungen oder in verwandten Medien tätig. Es war eine harte Schule.

Gradation? Kontrast? Böhmische Dörfer!

Hausfrauen als Laborantinnen – geht das? Es musste gehen: Die vielen „Labormäuse“ in all den Jahren (eine bekam wegen ihrer verbalen Bissigkeit den Ehrennamen „Laborratte“, aber das war, bevor es auch in Verlagen Frauenbeauftragte gab) verstanden nichts, absolut gar nichts von Fotografie, von Gradationen, von Kontrasten oder ähnlichem. Aber wenn man ihnen sagte: heller oder dunkler, weicher oder härter, bekamen sie das irgendwie hin. Zehn Versuche, ein brauchbares Ergebnis. Aber die Zeitung ist jeden Tag zuverlässig erschienen. Wenn die Leser gewusst hätten, unter welchen Umständen die Ausgabe oft zustande kam…

Telefax und Flachbettscanner

Ein Riesenfortschritt war auf dem Text-Sektor das Telefaxgerät, die Kästchen wurden somit weniger, einmal am Tag für die Fotos reichte. Und dann kamen die ersten Flachbildscanner auf. Jetzt mussten die Fotos zwar noch vergrößert werden, aber sie wurden nicht mehr im Paket mit dem Zug nach Bayreuth geschickt, sondern per ISDN-Standleitung. Es kam nicht mehr auf jede Minute an, der Stress wurde weniger. Theoretisch wenigstens. In der Praxis wurde einfach versucht, auch späte Termine noch „mitzunehmen“. Bald kam der Negativscanner auf und dann ging es rasch: Man fotografierte teilweise schon in Farbe, scannte gleich das Negativ ein und konnte als Redakteur am Bildschirm die Fotos beschneiden und im Redaktionssystem in das Layout einfügen.

Anzeige:

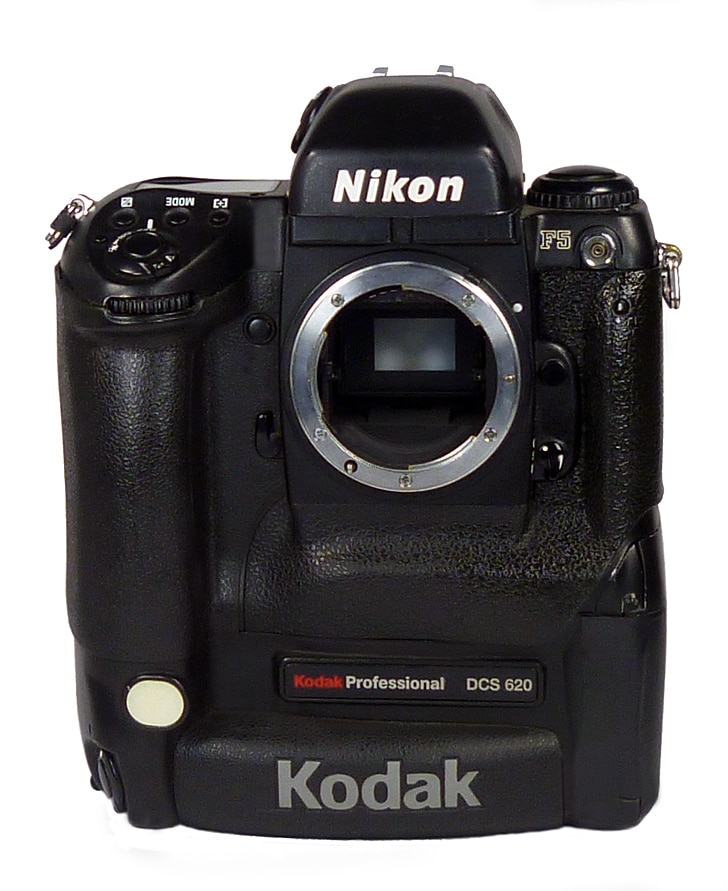

Um 2002 herum entschloss sich der Verlag, digitale Fotos zu forcieren. Mitarbeiter bekamen angeboten, per Sammelbestellung günstige Digitalkameras zu besorgen, was sich auch für die freien nebenberuflichen Fotografen durch Zeit- Material und letztlich Kostenersparnis rechnete. Standartmodell bei Mitarbeitern und Redakteuren war damals die Nikon Coolpix 4500 mit stolzen 4 Megapixel, die Profi-Fotografen hatten schon Kodak-DCS-Kameras auf Canon- oder Nikon-Basis, die zwar auch kaum eine viel höhere Auflösung schafften, aber eben schneller waren (bei der Auslöseverzögerung vor allem) und an denen man die bereits vorhandenen teuren Wechselobjektive weiterverwenden konnte. Bilder wurden dann bald schon per E-Mail verschickt in höchster Auflösung.

Welch ein Fortschritt damals in diesen 30 Jahren bei der Aufnahmetechnik, bei der Geschwindigkeit, der Qualität! Und heute? Leistet das meiste davon, wenn nicht mehr, ein Telefoncomputer, mit dem man (auch) fotografiert und filmt. Und mit dem man in Minuten- wenn nicht Sekundenschnelle Bilder vom einen Ende der Welt zum anderen verschicken kann…

Fotos ohne Fotografie – ist das die Zukunft?

Vielleicht kommt man in naher Zukunft in den Medien ganz ohne klassische Fotografie aus, wo man sich ja ohnehin schon oft mit sogenannten „Symbolbildern“ durchmogelt und den Leser verschaukelt. Dann erteilt ein Redaktionscomputer der KI den Auftrag: „Erstelle mir ein Foto von einer packenden Kopfballszene vor dem Leverkusen-Tor vom Spiel FC Bayern gegen Bayer Leverkusen mit den Spielern Harry Kane und Alex Grimaldo und anderen Fußballern der aktuellen Aufstellung…“

Zur Person Kurt Tauber

Fotos entstehen im Kopf: Vom Piloten-Selfie bis zur analogen Drohnen-Aufnahme

Der Journalistenberuf galt vor gut 50 Jahren für viele junge Leute als Traumberuf – auch für den damals 19-jährigen frisch gebackenen Abiturienten Kurt Tauber aus Dorfprozelten am Main. Zu Zeiten des Vietnamkriegs und der 68er-Studentenrevolte wollte man die Welt verbessern, durch flammende Leitartikel etwas zum Guten hinbewegen. Tauber entdeckte aber ganz schnell, dass er als Lokaljournalist näher am Leser war, viel mehr und direkt bewirken konnte. Vom Donau Kurier in Ingolstadt kam er über die Nürnberger Nachrichten zum Nordbayerischen Kurier in Bayreuth, wo er mit seiner Mannschaft 1985 gleich für die Arbeit im ersten Jahr der neu gegründeten Redaktion Pegnitz den mit 6.000 DM dotierten Hauptpreis im renommierten Lokaljournalistenwettbewerb der Konrad-Adenauer-Stiftung holte.

Hinter der Kamera nur klassischer Autodidakt

Tauber ist kein gelernter Fotograf, sondern klassischer Autodidakt: Learning by doing. Und er war frech, bot schon früh Fotozeitschriften Kamera-Testberichte „aus dem Alltag einer Lokalredaktion“ an und schrieb jahrelang für mehrere Zeitschriften, unter anderem für das Canon Journal und später die Canon Revue. So finanzierte er sich seine damals doch umfangreiche Canon-Ausrüstung.

Technische Finessen und akribische Messwerte aus dem Labor, mit denen die etablierten Fotozeitschriften auftrumpften, interessierten ihn als Praktiker nicht besonders. Intuitive Handhabung des Geräts, einfache Bedienung bis hin zur simplen Programmautomatik, Preis-/Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit – das waren seine Kriterien. Seine Kameras waren immer nur Mittel zum Zweck, nie ein Kultobjekt. Wer Samstag früh um 4 Uhr durch einen Anruf der Polizei aus dem Tiefschlaf gerissen wird, um zu einem tödlichen Verkehrsunfall zu fahren, der wollte nur eines: Die Kamera aus der Tasche holen, Blitz aufstecken und auslösen. You press the button, Canon does the rest.

Das war sozusagen der Alltag, die Pflicht.

Viel mehr Spaß machte Kurt Tauber natürlich die „Kür“ – heute würde man sagen: „Shootings“ -, die, meist spontan, von ihm organisiert wurden: Dem fränkischen Europa-Meister im Kunstflug Manfred Strößenreuther baute er 1979 seine Canon AE-1 mit 15-mm-Fischaugeobjektiv und Winder ins Cockpit ein und ließ ihn in zehn Metern Höhe im Rückenflug über die Landebahn in Pegnitz fliegen. Der Pilot löste per Drahtauslöser ein Dutzend Mal aus. Die Ergebnisse waren sensationell. Fachzeitschriften druckten das Bild, die Nürnberger Nachrichten brachten es halbseitig auf der Titelseite der Wochenendbeilage. „Bilder entstehen im Kopf“ lautet das Credo Taubers. Umgesetzt hat es in diesem Fall der Porträtierte selbst.

Luftbild aus der ALDI-Tüte

1987 packte er diese Gerätekombination in eine ALDI-Einkaufstüte, die unten aufgeschnitten war, so dass das Objektiv – sicher mit Klebeband fixiert – noch herausschaute. Die Tüte befestigte er an einem zwei Meter großen Fesselballon, startete die Aufnahmeserie per festgestellten Drahtauslöser mit Selbstauslöser und ließ den Ballon langsam nach oben steigen. Die Canon machte eine Aufnahme, der Winder transportierte brav den Film, der Selbstauslöser zählte bis zehn, es machte Klick und so fort, bis der 36er Film durch war. Das ergab vorher nie gesehene Bilder von den Menschenmassen am Pegnitzer Jahrmarkt: analoge Drohnenfotos anno 1987. Genau so hatte sich der Fotograf das Ergebnis vorgestellt, als er aus seinem Bürofenster den Fesselballon vor der Haustür entdeckte.

In der DDR besuchte er 1989 den Onkel seiner Frau und man fuhr mit dem Trabi zur Datsche ins Grüne. Tauber kam auf die Idee, die beiden typischen Motive Trabi und Datsche in einer Aufnahme zu vereinen: Der ganze Bürger-Stolz der DDR auf einem Foto. Das Motiv landete später in einer Ausstellung des „Hauses der Geschichte“ (HdG) und in einem Dutzend Schulbüchern zur deutsch-deutschen Vergangenheit. Im Internet wurde es hundertfach raubkopiert und geistert durch Dutzende Facebookgruppen. Auch eine Art der Anerkennung. Ein mit der Lehrerbildung beauftragter Historiker lobte überschwänglich: „Ihr Foto ‚Trabi vor Wochenendhäuschen‘ ist das beste, das ich in dieser Richtung aus dem Internet kenne.“

Für eines war Kurt Tauber, übrigens seit 2023 in die Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh) berufen, immer dankbar: Das Fotografieren war für ihn nie ein Zwang, ein Broterwerb, sondern immer „Hobby“, eine Beschäftigung, die Spaß machte, die ihm Chancen gab, aber nichts zwanghaft abverlangte.

Er musste nicht fotografieren, er durfte.

Weitere Infos zum Thema:

- Der Sammler und Museumsmensch

- Taubers „Handwerkszeug“

- Eine Auswahl seiner Foto-Motive: Portfolios | Fotos aus 55 Jahren | Fotogalerie