Exponate der alten Website aktualisiert in der Datenbank

Hier können Sie aktuell verfolgen, welche Exponate der alten Website wir schon in der neuen Datenbank bearbeitet haben. Hier finden Sie die 150 aktuellsten Neueinträge – meist mit mehr Fotos und mehr Infos als bisher. Wenn Sie einen Fehler entdecken, schreiben Sie uns das gerne. Neuzugänge im Museum finden Sie in der Rubrik Frisch ausgepackt.

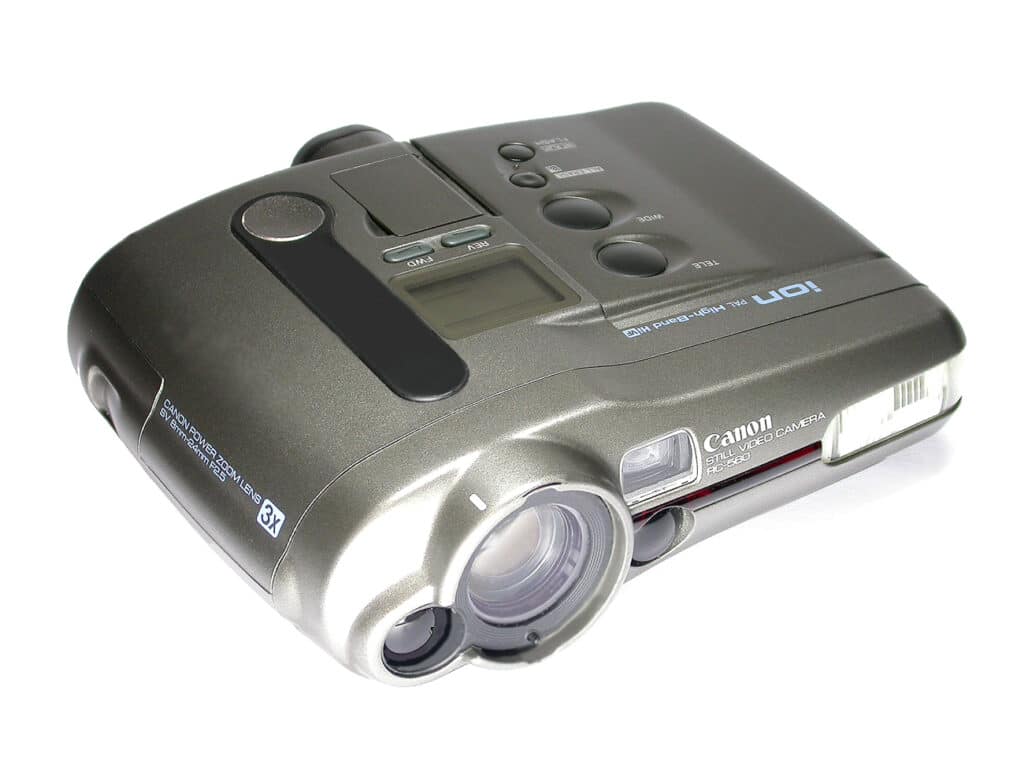

Canon Still Video Camera ION RC-560

Ein Meilenstein der Geschichte der Still Video Cameras: die ION von Canon, hier das Spitzenmodell RC-560 von 1992. Objektiv: Autofokus Zoom 4,5-5,6/8-24 mm (entspricht bei

VTech Kidizoom

Interessantes Kinderspielzeug: Die 2-MP-Digitalkamera Kidizoom mit Zweifachsucher von VTech ist ein kleines Multifunktionstalent. Damit lassen sich Fotos und Videos aufnehmen – sogar Tonaufnahmen sind möglich.

Pentacon Mikrozwischenstück Ausführung 2 (Nr. 153) für Exakta Varex

Schnellwechselfassung zum Anschluss einer Exakta Varex an Zeiss-Mikroskope, hergestellt in der DDR ab 1953. In den ersten beiden Versionen mit der Gravur „Ihagee“, hier in

Film 16 mm Schwarz-weiß perforiert für Mec 16

Die Kleinstbildkamera Mec 16 von Feinwerktechnik in Lahr benutzt diese Tageslicht-Wechselkassetten, geladen mit doppelseitig perforiertem 16-mm-Schmalfilm mit 24 Aufnahmen. Bildformat 10 x 14 mm.

Revue Schnellentwicklungsdose 20

Ein ziemlich unbekanntes Gerät aus der Laborsparte: die „Schnellentwicklungsdose 20“ von Revue (Foto-Quelle) für Kleinbildfilme mit 20 Aufnahmen, hergestellt Ende der 1960er Jahre in Tokio/Japan unter

Deutgen Deutometer

Papierbelichtungsmesser für den Vergrößerungsprozeß, Hersteller: Edwin Deutgen, Fabrikation fotografischer Geräte in Hermannsburg, Kreis Celle, Anfang der 1950er Jahre. Ein ähnliches Modell, möglicherweise ein Vorgänger, war

ROWI Umspulgerät für KB-Filme

Mit diesem Gerät können wiederbefüllbare Kleinbild-Filmpatronen durch Umspulen von einer großen Filmrolle mit wählbarer Länge bestückt werden. Unter der Bezeichnung „Computrol Filmloader“ wurde dieses Gerät

Ilford EM 10

Papierbelichtungsmesser für Farb- und Schwarzweißvergrößerungen von Ilford, Anfang der 1980er Jahre. Die Negative werden in der Projektionsebene direkt ausgemessen. Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Eigenschaften von

Retuschetisch und Retuschierutensilien

Als es noch keinen Photoshop und PCs und keine Filter-Apps am Smartphone gab, aber die Menschen auch schön sein wollten auf den Fotos… Stillleben aus

Laboruhr (Eieruhr)

In manchen Küchen steht so etwas als Eieruhr, im Fotolabor leistete dieses einfache, aber robuste Gerät aus den 1970er Jahren gute Dienste bei der Überwachung

Bäuerle elektrische Belichtungsschaltuhr

Elektrisch-mechanische Laborschaltuhr mit Bakelitgehäuse, Marke Hirsch, von T. Bäuerle & Söhne aus St. Georgen, Schwarzwald, etwa 1950. Das Markenzeichen, der springende Hirsch auf dem Drehknopf

Carl Zeiss Jena Stereo-Vorsatz

Ein Strahlenteiler für Kleinbildobjektive mit 50 mm Brennweite, hergestellt von Carl Zeiss Jena, Anfang 1950er Jahre. Dieses am Filtergewinde des Objektivs (M 49) anschraubbare Vorsatzgerät

Laboruhr Ludwig Haupt

Mechanische Laboruhr der Firma Ludwig Haupt/Dettelbach, die für ihre Labor-Uhren und -Steuergeräte bekannt ist, hergestellt in den 1950er Jahren. Die beiden äußeren Skalen, zusammen mit

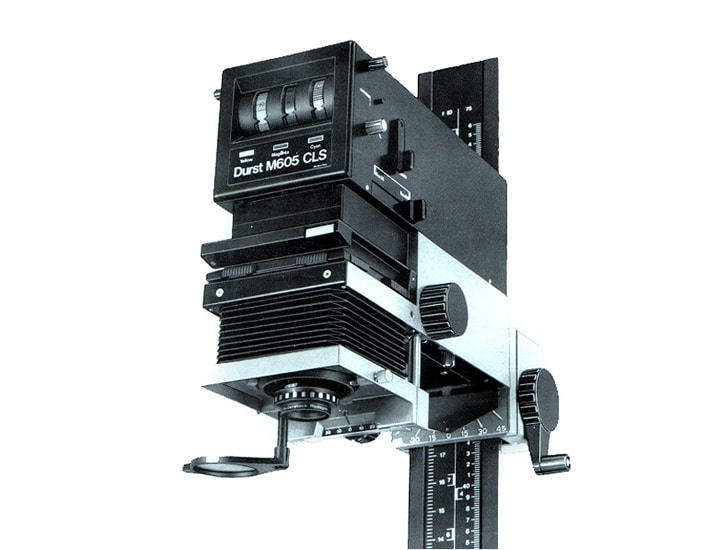

Durst M 605 CLS

Der Durst M 605 CLS ist ein Vergrößerungsgerät für Kleinbildformat 24 x 36 mm und Mittelformat 6 x 6 cm für Schwarzweiß- und Farbvergrößerungen, hergestellt

Kienzle Primos Testreflex 35

Einfaches Vergrößerungsgerät für Kleinbildfilm 135, hergestellt etwa 1964 von der Firma P. Kienzle, Stuttgart. Hier mit Objektiv Travegar 1:3,5/50 mm von A. Schacht, Ulm. Nach

Klatt Primos Junior

Ein interessanter Vergrößerer für Kleinbildfilme 135, hergestellt von der Firma Walter Klatt in Stuttgart-Feuerbach, etwa 1955. Die Firma zog 1956 um nach Bad Cannstatt und

Homrich Vergrößerer (24 x 24 cm)

Dieses stattliche Vergrößerungsgerät erlaubt die Vervielfältigung von Film- und Plattennegativen bis zum Format 24 x 24 cm, hergestellt von Ferdinand Homrich & Sohn, Hamburg-Altona, 1930er

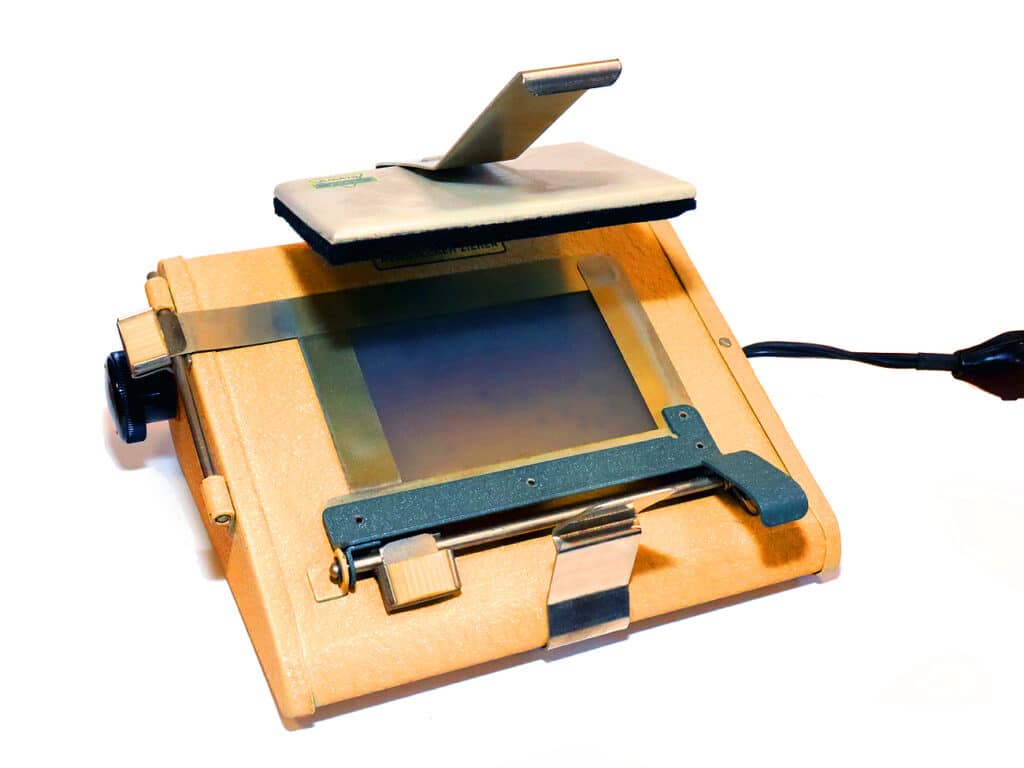

Kontaktkopiergerät 13 x 18 cm

Mit diesem aus den 1930er-Jahren stammenden Kopiergerät können Kontaktkopien von Glasplatten- oder Planfilmoriginalen mit einer Maximalgröße von 13 x 18 cm auf Fotopapier belichtet oder

Kontaktkopiergerät Imperator

Kontaktkopiergerät aus Teakholz mit dem stolzen Namen „Imperator“ für Kontaktkopien bis zum Format 13 x 18 cm, 1910er/1920er Jahre. Unter der Klappe auf der Oberseite

Kindermann Amato Flex

Kopiergerät zum Herstellen von Kontaktkopien bis zum Negativformat 6 x 9 cm, von Kindermann, Ochsenfurt am Main, 1950er Jahre. Im inneren hinteren Bereich des Gehäuses

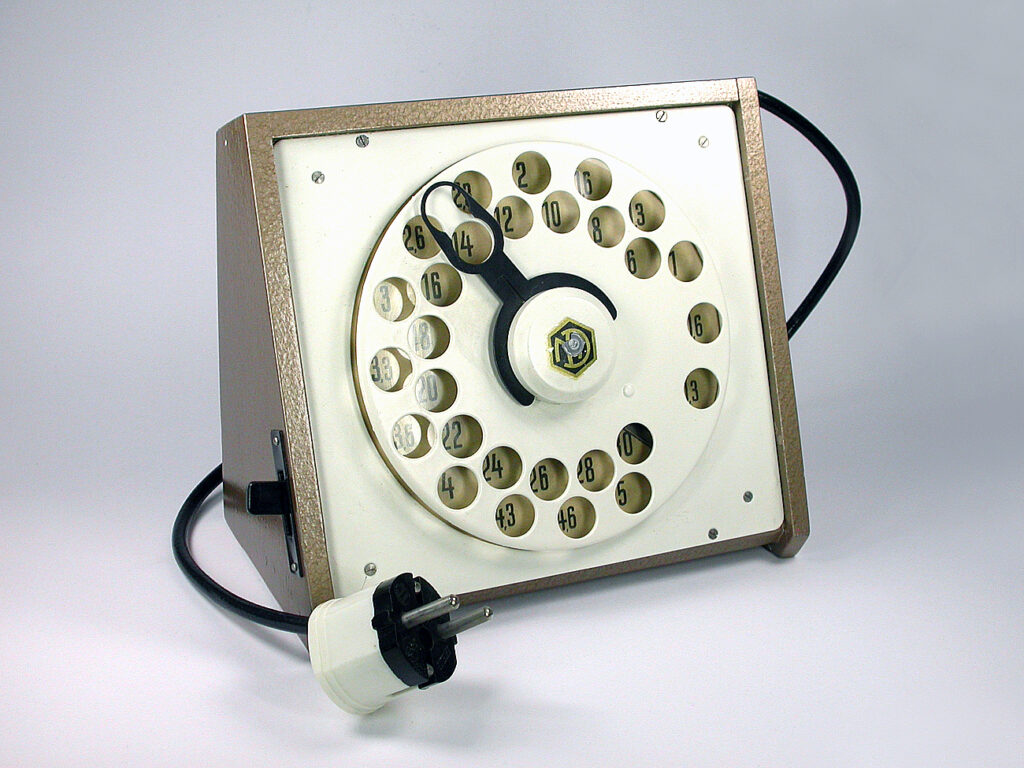

PGH Feinmechanik Dresden Belichtungsuhr Type G

Diese Schaltuhr dient zum Steuern der Belichtungszeit von Vergrößerungsgeräten im Fotolabor. Hersteller: Erste PGH-Feinmechanik Dresden, später VEB-Fotolaborgeräte Dresden, Anfang 1960er Jahre. Das Konstruktionsprinzip stammt wahrscheinlich

Glühlampenwerk Eisenach VEB R-F-T Fotoblitz-Leuchte FL 1

Blitzgerät für Blitzbirnen, hergestellt ab 1954 in der DDR, bestehend aus: taschenlampenähnlichem Gehäuse (mit Schriftzug „R-F-T“), Reflektor, Brücke (Kupplungsstück), Blitzlichtkabel mit zwei Synchron-Compursteckern, Reduzierfassung (E

Leitz Prado 500 mit Mikrofilmansatz („Bundespost“)

Eine ziemliche Rarität: ein grüner Leitz Prado 500 in auffällig grüner Farbgebung. Diese Spezialausführung für die Deutsche Bundespost Ende der 1950er Jahre besaß einen Mikrofilmvorsatz.

Nano Block Toy Digital Camera

Digitale Spielzeugkamera mit ansehnlichen Eigenschaften (2014): 5,0 Megapixel, Karte: Micro-SD maximal 32 GB, eingebauter USB-2.0-Stecker. Videos (1.280 x 720 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde,

Sony Digital Mavica MVC-FD 88

Frühe Digitalkamera (1999-2000) mit 1,3 Megapixel, Autofokus, 8-fachem optischen und 16-fachen Digitalzoom. Programmautomatik. Auflösung: 1.280 x 960 Pixel, 1.024 x 768 Pixel oder 640 x

Sony Digital Mavica MVC-FD 91

Eine der ersten Digitalkameras auf dem Markt (1998-2000), eine Superzoom-Kamera mit Bildstabilisator von Sony mit nur 0,9 (!) Megapixeln (Auflösung: 1.024 x 768 Pixel, 640

Fujifilm FinePix 2400 Zoom

Digitale Kompaktkamera (2000) mit 2,1-Megapixel-CCD-Sensor (1/2,7 Zoll), Auflösung: 1.600 x 1.200 Bildpunkte (JPG-Format), Cropfaktor: 6,4. Objektiv: Fujinon Zoom 1:3,5-8,7/6-18 mm (38-114 mm Brennweite bezogen auf

Bauer S 10 Still Video Camera (Canon ION RC-260 PAL)

Ein interessanter Meilenstein auf dem Weg zur der digitalen Fotografie: der deutsche Klon der Canon ION RC-260, etwa 1990 (Vertrieb: Robert Bosch GmbH Produktbereich Photokino).

Canon ION Still Video Camera RC-260 PAL High-Band

Ein interessanter Meilenstein auf dem Weg zur der digitalen Fotografie: die Canon ION, Baujahr 1991, mit dem riesig-langen Namen. Fixfokus-Objektiv: Canon Lens SV 1:2,4/9,5 mm

Sony Cyber-Shot 6.0 DSC-S 600

Kompakte Digitalkamera mit Zeiss-Zoom-Objektiv (2006): Eine Sony mit 1/2,5 Zoll CCD-Sensor (6 Megapixel), Auflösung 2.816 x 2.112 Bildpunkte (JPG) Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 1:2,8-5,1/5,1-15,3 mm

Fuji FinePix F 455

Japanische Digitalkamera (2005) mit 5,2 Megapixel. Fujinon Zoom-Objektiv, Brennweite 6,3 bis 21,6 mm, dies entspricht 38 bis 139 mm an einer 35-mm-Kleinbildkamera. 3,4-faches optisches Zoom,

Hewlett Packard Photosmart 318

Digitalkamera, made in China, 2001 bis 2002. CCD-Sensor, 2,3 Megapixel, 1.792 x 1.200 Bildpunkte. Verschlusszeiten von 1 bis 1/700 Sekunde, Programmautomatik. Objektiv mit fünf Linsenelementen::

Hewlett Packard Photo Smart

Digitale Kompaktkamera (1997) mit 0,3 Megapixel, Autofokus und eingebautem E-Blitz. Verschlusszeitbildung 1/30 bis 1/2.000 Sekunde. Objektiv: 1:2,8/6,3 mm. Dies entspricht umgerechnet einer Brennweite an der

Digitale Speicherkarte Miniature Card

Die Miniature Card oder MiniCard ist ein Flash- oder SRAM- Speicherkartenstandard, der 1995 von Intel herausgebracht wurde. Die Karte wurde von Advanced Micro Devices, Fujitsu

Hewlett Packard Photosmart Mobile Camera

Interessante Spielart einer Mini-Digitalkamera von HP aus dem Jahr 2003, made in Taiwan: Sie hat die Größe einer halben Streichholzschachtel und ist mit einer SD-Speicherkarte

Hewlett Packard M 407 Photosmart

4,1-Megapixel-Kamera aus dem Jahr 2003 mit 18-fach-Zoom (davon optisches Dreifachzoom), CCD-Sensor 5,8 x 4,3 mm (1/2,5 Zoll) mit 2.272 x 1.704 Bildpunkten, Cropfaktor 6. Die

Kyocera Finecam SL 300 R

Japanische Digitalkamera, 2003, CCD-Sensor mit 3,1 Megapixel Auflösung, 1/2,7 Zoll, Objektiv: Kyocera Zoom 1:2,8-4,7/5,8-17,4 mm (38-115mm bezogen auf das Kleinbildformat), Cropfaktor: 6,4. Kyocera-Dreifachzoom plus digitales

Konica Revio KD-410 Z

Digitale Zoom-Kamera von Konica, 2003. Sucherkamera, CCD-Sensor mit 4 Megapixeln, Autofokus und eingebautem E-Blitz. Verschlusszeiten von 1 bis 1/2.000 Sekunde. Mittenbetonte Messung und Spotmessung, Programmautomatik.

Sony Digital DSC-W 1

Digitale Sucherkamera (2004) mit 5,1 Megapixeln, CCD-Sensor 1/1,8 Zoll, 2.592 x 1.949 Pixel, Bildformat: JPG, Cropfaktor: 4,8, Autofokus, eingebautes Blitzgerät, optisches Dreifachzoom. Verschlusszeiten: 30 bis

Sony Cyber-Shot 5 MP DSC-F 717

Hochwertige digitale Bridgekamera (Japan, 2002) mit 5 Megapixeln. Chip: 2/3 Zoll Super HAD CCD (von Sony entwickelter, leistungsstärkerer CCD-Sensor, Cropfaktor: 3,9). Auflösung: 2.560 x 1.920

Kodak Naheinstellgerät (Set für Nahaufnahmen mit drei Linsen)

Kodak-Set aus Naheinstellgerät, Nahlinsen und Skylightfilter im Hartlederetui, aus den 1960er Jahren. Vermutlich für die Kodak Retina IIIc und ähnliche Kameras. Siehe auch: Naheinstellgerät (Set

Kodak Naheinstellgerät (Set für Nahaufnahmen mit zwei Linsen)

Naheinstellgerät (Entfernungsmesser und Sucher) von Kodak (0,9 Meter bis unendlich) im Set mit Kodak-Nahlinsen N 1/32 mm und N 2/32 mm im Originaletui; vermutlich 1950er

Multimedia Card (MMC )

Eine (MMC) ist ein digitales Speichermedium. Dieser Standard wurde 1997 von der Siemens-Tochter Ingentix zusammen mit SanDisk entwickelt. Eine Multimedia Card speichert Daten mittels Flash-Speicherung. Die

Leica Digilux Zoom

Als handliche Digitalkamera mit optischem Dreifach-Zoom und Autofokus präsentierte sich 1999 die Leica Digilux Zoom. Die Kamera ist weitgehend baugleich mit der Fuji MX-1700, wirkt

Minolta (Konica Minolta) Dimage Z 2

Superzoom-Digitalkamera, 2004, hergestellt in Korea. Bridgekamera mit CCD-Sensor, 4,0 Megapixel, schneller Autofokus. Verschlusszeitenbereich: 15 Sekunden bis 1/1.000 Sekunde, Langzeitbelichtung maximal 30 Sekunde. Mehrfeld-, Spot- und

Panasonic Lumix DMC-FZ 10

Hochwertige Bridgekamera (2004) mit 4 Megapixel und sensationeller Leica-Optik mit Autofokus: Zwölffaches optisches Zoom bei durchgehend größter Blendenöffnung 2,8. CCD-Sensor, 1/2,5 Zoll, Cropfaktor: 6,0. Verschlusszeiten:

Panasonic Lumix DMC-F 1 (rot)

Digitalkamera mit Leica-Objektiv, 2003/2004. 3,2 Megapixel, Autofokus, 1/2,5 Zoll CCD-Sensor, Cropfaktor: 6,0. Bildauflösung: 2.048 x 1.536 Pixel, JPG-Format. Verschlusszeiten: 8 bis 1/2.000 Sekunde. Mehrfeld-, Spot-

Sharper I. M. „3 in 1“

Kleine einfache Digitalkamera (CCD-Chip mit 300.000 Pixeln): Fixfokus, Blitz, Selbstauslöser, Serienbildfunktion, Videofunktion, über USB auch als Webcam zu benutzen (Windows XP), Bildbearbeitung mit Arcsoft Photoimpression.

SiPix SC-2100

Seltene Digitalkamera made in China, 2001, Marke: SiPix Inc., USA: 1/2,7 Zoll CCD-Chip mit 2,1 Megapixeln, Auflösung: 1.600 x 1.200 Bildpunkte. Zweifaches digitales Zoom. Objektiv:

Ricoh Caplio R 4

Digitalkamera des japanischen Herstellers Ricoh made in China (2006/2007) mit erstaunlichen Eigenschaften: sechs Megapixel, Autofokus, Bildstabilisator, integrierter Blitz, TFT-LCD-Display mit 153.000 Bildpunkten. Verschlusszeiten 8 bis:

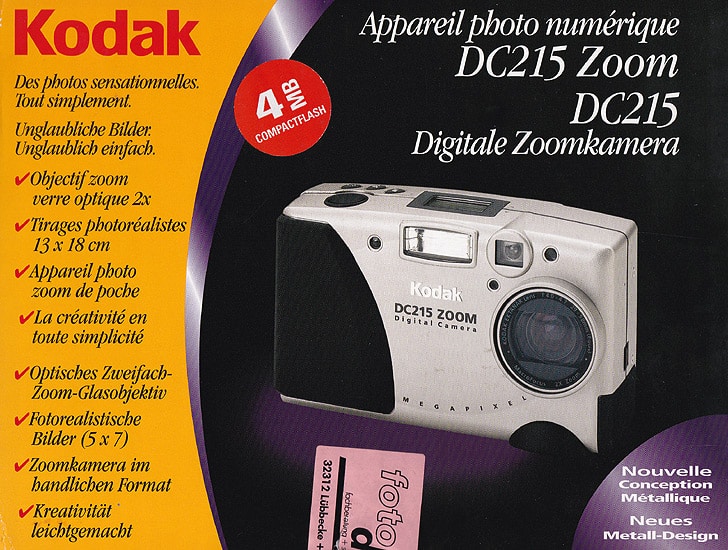

Kodak DC 215 Zoom

Digitale Sucherkamera von Kodak, 1999, made in Japan, Metallgehäuse. Zweifaches optisches Zoom, Fixfokus, CCD-Sensor mit 1 Megapixeln (1.152 x 864 Bildpunkte). Verschlusszeiten: 1/2 bis 1/360

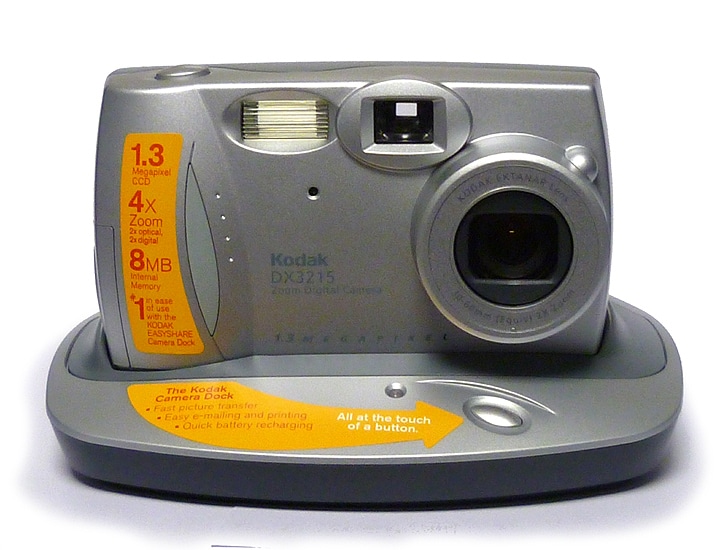

Kodak DX 3215

Digitale Zoom-Kamera, 2001-2002. CCD-Sensor mit 1,3 Megapixeln, Objektiv: Kodak Ektanar 1:4,5/-8,5/30-60 mm (bezogen auf Kleinbildformat), zweifaches optisches Zoom, Autofokus. Auflösung: 1.280 x 960 Pixel, 640

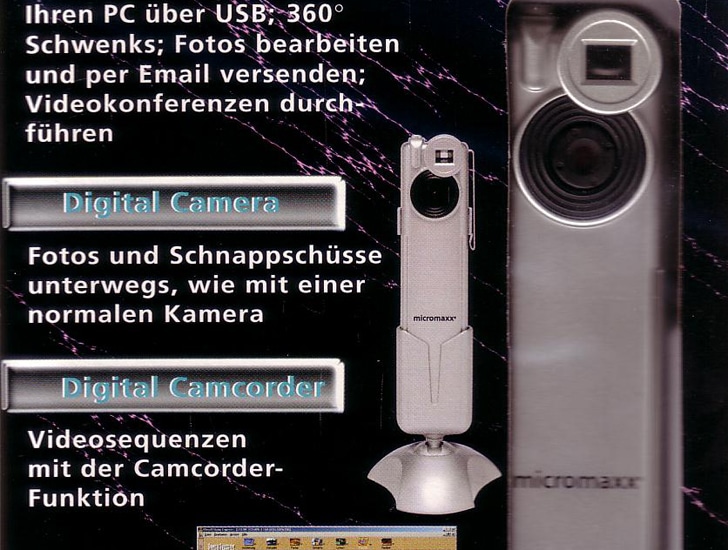

Micromaxx „3 in 1“ (Aiptek)

Einfache Digitalkamera (Anfang der 2000er Jahre), die vor allem als „Spionagekamera“ vermarktet wurde: ein kleines, unscheinbares Ding, das man wie einen Kugelschreiber in die Hemdtasche

Olympus Camedia C-2020 Z

Zoom-Digitalkamera, 2000-2001, CCD-Sensor, 1/2 Zoll, 2,1 Megapixel, Cropfaktor: 5,4, Autofokus, manuelle Belichtungssteuerung, Blenden-, Zeit- und Programmautomatik, Belichtungszeiten: 1/2 bis 1/800 Sekunde (automatisch), 16 Sekunden bis

Olympus Camedia C-5000 Zoom

Digitale Sucherkamera aus dem Jahr 2003. CCD-Sensor, 1/1,8 Zoll mit 5 Megapixeln, Bildauflösung: 2.560 x 1.920 Pixel, Cropfaktor: 4,8. Autofokus, Mehrfeld- und Spotmessung, Verschlusszeiten: 16

USB-Mikroskop PCE – MM 200

Eine Art Webcam für extreme Nahaufnahmen, 2008. Einzelbilder (bmp) und Videoaufnahmen (avi). Auflösung am Bildschirm 1280 x 1024 Pixel; Bildfrequenz: 30 Bilder pro Sekunde. Eingebaute

Minolta (Konica Minolta) Dimage X 50 (silber)

Digitalkamera von Minolta (2004; damaliger Neupreis: 400 Euro) mit 5,4 Megapixeln (1/2,5 Zoll CCD-Sensor). Autofokus, Brennweite (real): 6,1-17,1 mm (37-105 mm dem Kleinbild entsprechend), größte

ctx 20

Kamera mit vier Objektiven, die in einer Sekunde auf einem Kleinbildnegativ vier Aufnahmen nacheinander einfangen. Entfernungsbereich: 1,20 m bis unendlich. Kameramaße: etwa 10 x 6,5

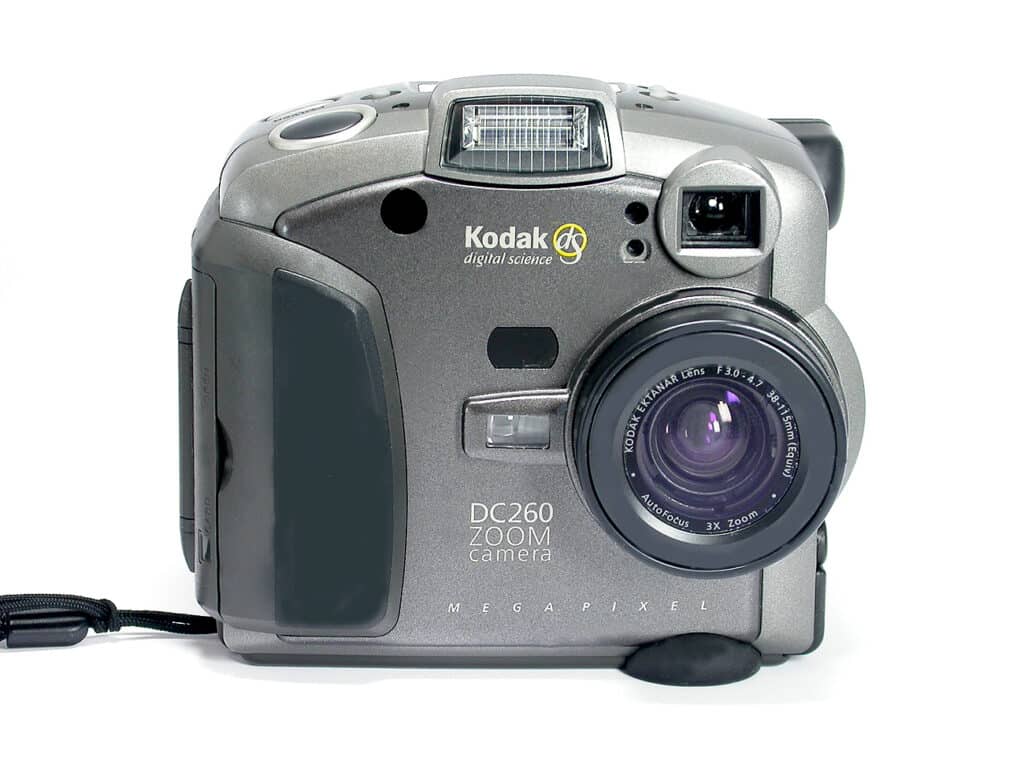

Kodak DC 260 Zoom Camera

Digitale Zoomkamera von Kodak aus dem Jahr 1998. 1,6 Megapixel; CCD-Sensor 1/2 Zoll. Auflösung: 1.536 x 1.024 Pixel, Verschlusszeiten: 1/4 bis 1/400 Sekunde; Serienbildschaltung. Objektiv:

Kodak DC 5000 Zoom

Interessante Kodak-Digitalkamera (2000) im spritzwassergeschützten Gehäuse. Zoom-Sucherkamera, CCD-Sensor mit 2,3 Megapixeln, Verschlusszeit: 1/2-1/750 Sekunde. Objektiv: 1:3,0-3,8/6,5-13 (30-60 mm Brennweite bezogen auf Kleinbildformat) und digitales Dreifach-Zoom.

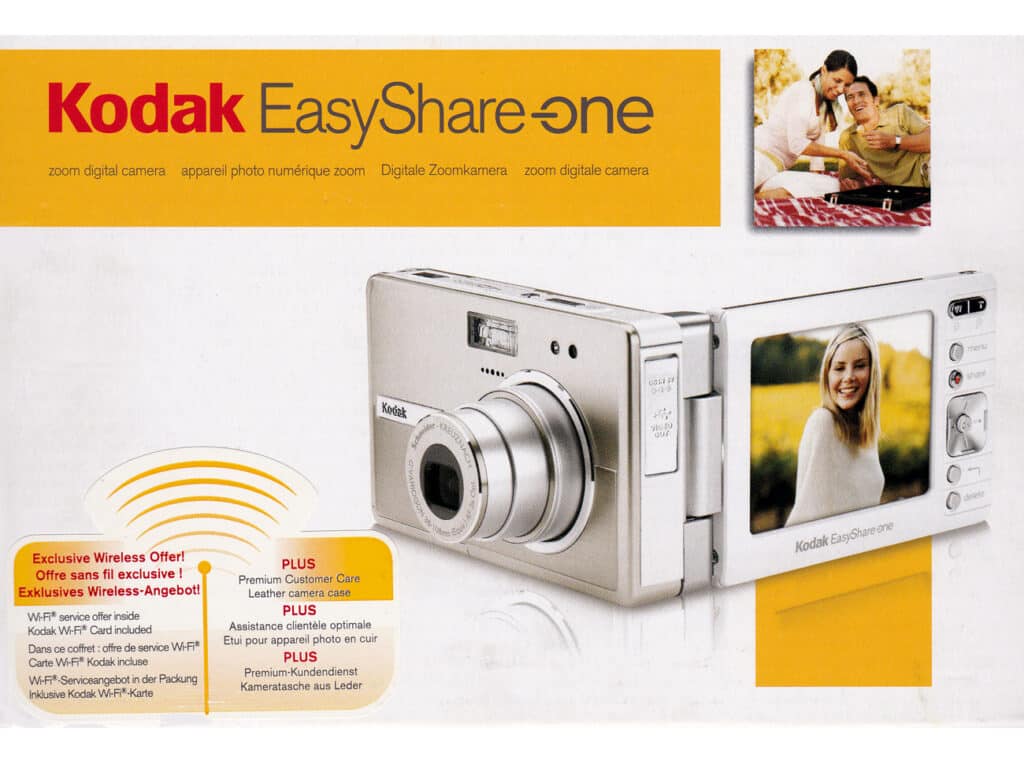

Kodak EasyShare One

Interessante Digitalkamera von Kodak aus dem Jahre 2005 mit WiFi-Karte. Damit war ein drahtloser Bilderversand möglich (WLAN 802.11b mit optional erhältlicher SDIO-SD-Karte). Auch sonst hatte

Kodak DC 50 Zoom

Frühe Digitalkamera von Kodak, Baujahr 1996. CCD-Sensor mit 0,38 Megapixeln (1/2 Zoll, 7,4 x 4,9 mm). Eingebauter Speicher 1 MB und externer Speicher (PCMCIA-ATA-Karten Typ

Kyocera Contax i 4 R

Zur Photokina 2004 präsentiert der japanische Kamerahersteller Kyocera die Contax i 4 R, die etwa ein Jahr am Markt blieb. Neben einem lichtstarken Carl-Zeiss-Objektiv und

Jenoptik JD 12 Jendigital 800 ff

Kleine „deutsche“ Digitalkamera, 1999 – „Produced for JENOPTIK GERMANY“. Will heißen: Nicht aus Deutschland, sondern aus Fernost für Deutschland. Kameragröße: etwa 8,5 x 7,5 x

Jenoptik JD 11 „Jendigital entrance“

Kleine „deutsche“ Digitalkamera („Jendigital entrance“) – 1998 „Produced for JENOPTIK GERMANY“. Will heißen: Nicht aus Deutschland, sondern aus Fernost für Deutschland. Kameragröße: etwa 8,5 x

Canon Digital IXUS 300 Ai AF

Japanische Digitalkamera (2001) mit 2,1 Megapixel (Auflösung: 1.600 x 1.200 Pixel, 1.024 x 768 Bildpunkte oder 640 x 480 Bildpunkte), CCD-Sensor-Größe: 5,4 x 4 Millimeter.

Canon PowerShot 600 mit Docking-Station CS-36

Ein Dinosaurier der digitalen Fotografie mit einem Allerweltsnamen, der in der Nomenklatur der digitalen Canon-Kameras sehr häufig auftaucht. Diese Kamera aus Japan (1996 vorgestellt) war

Canon PowerShot S 3 IS

Hochwertige Superzoom-Digitalkamera aus Japan, 2006 erstmals vorgestellt. Eigenschaften: Zwölffaches optisches Canon-Zoom mit UD-Linsenelementen 1:2,7-3,5/6-72 mm (das entspricht umgerechnet auf 35-Millimeter-Format: 36 bis 432 Millimeter Brennweite).

Cool-i Cam

Süße kleine (7 x 5 x 3 cm) Digitalkamera mit USB-Anschluss, hergestellt in China, 2001. Hersteller: WWL (World Wide Licenses Ltd., Honkong). Die Firma WWL erwarb

Canon EOS 300 D Digital (Silber)

Einäugige digitale Canon Spiegelreflexkamera, 2003. Brennweitenverlängerung (Crop-Faktor) gegenüber Kleinbild: 1,6-fach. CMOS-Sensor APS-C mit 6,3 Megapixeln: 22,7 x 15,1 mm, effektive Bildfläche: 3.072 x 2.048 Pixel.

Canon EOS 300 D Digital (Schwarz)

Einäugige digitale Canon Spiegelreflexkamera, 2003. Brennweitenverlängerung (Crop-Faktor) gegenüber Kleinbild: 1,6-fach. CMOS-Sensor APS-C mit 6,3 Megapixeln: 22,7 x 15,1 mm, effektive Bildfläche: 3.072 x 2.048 Pixel.

Canon EOS 20 D Digital

Hochwertige Canon-Digitalkamera mit Metallgehäuse (2004) aus Japan: Einäugige Spiegelreflexkamera mit 8 Megapixeln, Autofokus, Prismensucher, elektronischer Schlitzverschluss (30 bis bis 1/8.000 Sekunde), Mehrfeld-, Integral-, Spot- und

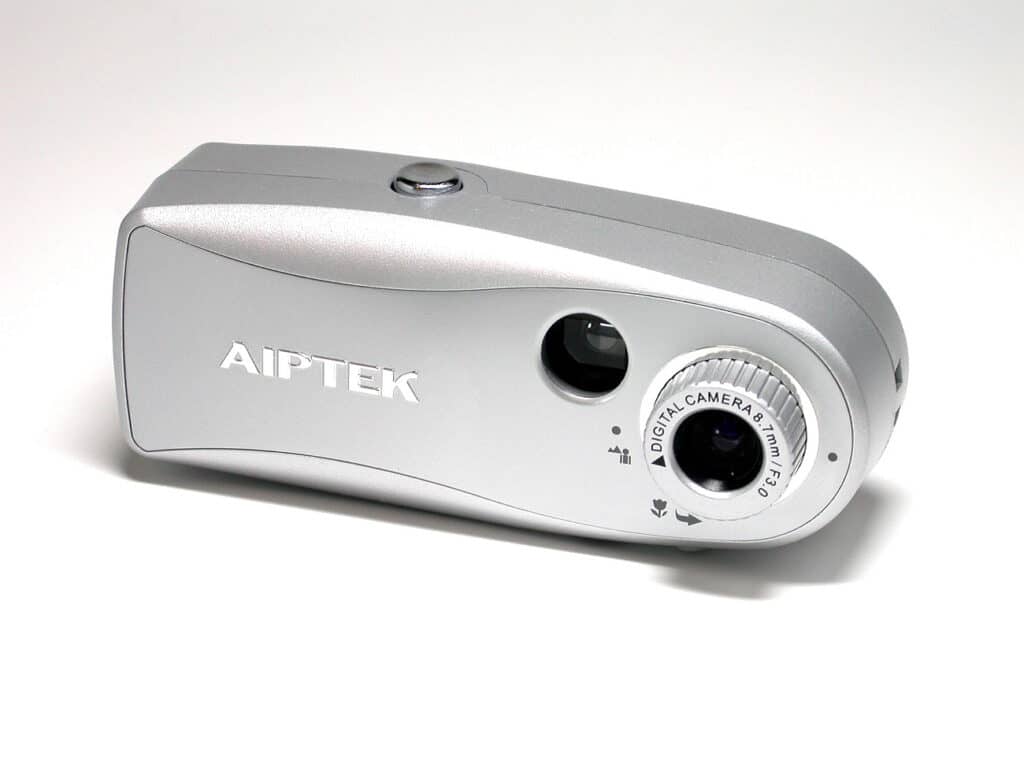

Aiptek Smart MegaCam

Kleine einfache Digitalkamera mit Objektiv 1:3,0/8,7 mm. Fixfokus, eingebauter Blitz, Selbstauslöser. Hergestellt in China. 64 MB SD-RAM, maximale Auflösung: 1280 x 960 Pixel. Läuft unter

Aiptek Qt Cam Flash

Einfache digitale Sucherkamera aus den 2000er-Jahren. Auch benutzbar als Digital-Camcorder oder PC-Webcam. Hergestellt in Taiwan. 64 GB SD RAM, maximale Auflösung: 640 x 480 Pixel.

Aiptek PocketCam Classic

PC-Kamera, Digital-Kamera, digitaler Camcorder in einem Gerät – außen nostalgisch, innen modern. Sensor-Typ: Color VGA (640 x 480), CMOS-Bildsensor. Objektiv mit vier Linsenelementen. Schnittstelle: USB.

Aiptek PocketCam 8800

Digital-Kamera mit Blitz, digitaler Camcorder, Webcam, 2007, China. 2,4-Zoll-LCD-Display für Vorschau und Wiedergabe von Videoclips, MMC/SD-Karten (bis 2 GB), maximale Auflösung: 12 Megapixel (interpoliert), CMOS-Sensor:

HMO

Einfache digitale Sucherkamera aus China, 2007. CMOS-Chip mit 0,3 MP, Auflösung 640 x 480, Format: JPG. Programmgesteuerter Verschluss, Selbstauslöser mit LED und Ton (10 Sekunden),

Leitz Pradovit RA 152 „Gold“

Der vollautomatische Kleinbild-Diaprojektor Pradovit RA 152 in Goldfarbe war ein wohl seltenes Sondermodell des RA 152 aus den 1980er Jahren. Im Unterschied zum Vorgängermodell RA

Leitz Pradovit R 150

Diaprojektor für Gemeinschafts-Magazine, hergestellt von 1976 bis 1978: Modell R 150 ohne, RA 150 mit Autofokus. Hochwertige Objektiv-Metallfassung, geeignet für Wechsel-Objektive bis 150 mm Brennweite,

Leitz Pradovit n

Hochwertiger Diaprojektor mit Metallgehäuse (Gewicht: 8,5 kg), gebaut von 1960 bis 1966. Kabelfernbedienung. Gehäuse wie Pradovit f, jedoch erstmals mit Niedervoltlampe 12 Volt/100 Watt (etwa

Leitz Pradovit Color 2

Automatischer Kleinbilddiaprojektor für LKM– und Gemeinschaftsmagazine, hergestellt ab 1986. Autofokus mit Override. Bei Diaprojektoren bezieht sich „Override“ auf eine Funktion, die es ermöglicht, die automatische

Leitz Pradovit Color

Automatischer Diaprojektor, hergestellt von 1967 bis 1977. Stabiles Metallgehäuse, selbsttätiger Diawechsel, integrierter Timer (3 bis 30 Sekunden), Lampe: 24 Volt/150 Watt Halogen, als Pradovit Color

Universa Auto

Belichtungsmesser mit Selen-Messzelle, vertrieben unter der Hamburger Handelsmarke Universa, produziert in Japan, 1960er Jahre. Interessant ist die Konstruktion des Zeigerinstruments: Gekoppelt mit dem Zeiger, der

Leitz Pradovit Color 250 Autofocus

Hochwertiger Kleinbild-Diaprojektor mit stabilem Metallgehäuse, gebaut von 1967 bis 1977. Selbsttätiger Diawechsel, integrierter Zeitschalter mit 3 bis 30 Sekunden. Lampe: 24 Volt/150 Watt Halogen, als

Leitz Pradovit 153 IR

Automatischer Diaprojektor für Gemeinschafts-, LKM- und CS-Magazine, 1990 bis 1993. Vollvergütetes Objektiv (Metallfassung): Leitz Colorplan 1:2,5/90 mm, Lens made in Portugal. 220 Volt, Netzschalter, Temperaturschutzschalter,

Leitz Pradovit 153

Automatischer Diaprojektor für Universal-, LKM- und CS-Magazine, hergestellt von 1990 bis 1993. Vollvergütetes Objektiv (Metallfassung): Leitz Colorplan 1:2,5/90 mm, Lens made in Portugal. Netzanschluss 220

Leitz Pradovit 253

Automatischer Diaprojektor für Universal-, LKM- und CS-Magazine, hergestellt 1990 bis 1993. Vollvergütetes Objektiv (Metallfassung): Leitz Colorplan 1:2,5/90 mm, Lens made in Portugal. Netz: 220 Volt,

Leitz Neo-Promar Mikroskop-Projektor

Leitz baute sehr gute Projektoren und sehr gute Mikroskope. Was lag näher, als die Erfahrungen auf beiden Gebieten im Bereich Mikroskopie auszunutzen beim Bau von

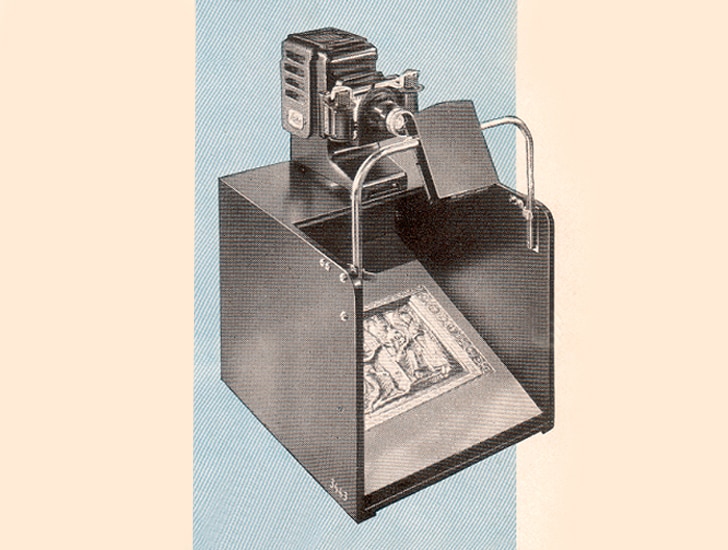

Leitz Filmbetrachtungsgerät (Prado 150 mit Filmbetrachtungskasten)

„Für die bequeme Auswertung von Negativ- oder Diapositiv-Material bei Tageslicht ist der Filmbetrachtungskasten zu empfehlen, ebenso für das Lesen von reproduzierten Buchseiten und Handschriften. Mit

Leitz Prado S/SM

Kleinbilddiaprojektor, hergestellt in Westdeutschland ab 1956. Projektionsobjektive von 85 bis 150 mm, hier mit einem Leitz Hektor 85 mm. Lampen mit 150, 250 oder 300

Aiptek PenCam SD

Ein Modell von vielen ähnlichen der Firma Aiptek, die auch ihre Kameras unter Handelsmarken vertreibt. Für unter 20 Euro war das Teil im Mai 2005

Leitz Reproduktions-Wechselschlitten Focoslide OOZAB

Ein auf den ersten Blick seltsam anmutendes Zubehörteil zur Schraub-Leica: der Reproduktions-Wechselschlitten (Bestellwort: OOZAB) mit Originalkarton (1951 bis 1957). Das Gerät diente der Erleichterung von

Leica Z 2 X

Hochwertige kompakte Kleinbild-Sucherkamera von 1997 mit Metallgehäuse. Sie verfügt über einen passiven Autofokus, Programmautomatik und eingebauten Blitz. Sucherkamera für Kleinbildfilm135 (Aufnahmeformat 24 x 36 mm).

Leitz ELDUR Diapositivkopierer

Teil aus dem großen Leitz-Systemzubehör: der Diapositivkopierer ELDUR. Er dient zur Herstellung von Kontaktkopien von Kleinbild-Negativen direkt auf Diapositivplatten 5 x 5 cm. Der ELDUR

Leitz ELDIA Kontaktkopiergerät 17900

Sieht aus wie eine halbfertige Leica und ist auch so was ähnliches: das ELDIA 17900 wurde von 1927 bis 1967 gebaut und diente dazu, Kontaktkopien

Leica AF-C 1

Kompakte Kleinbild-Sucherkamera (1989 bis 1991) mit automatischer Scharfstellung und zwei motorisch umschaltbaren Brennweiten: 1:2,8/40 mm (4 Linsen in 4 Gliedern) und 1:5,6/80 mm (dann 7

Leica Minilux

Hochwertige Sucherkamera für den Kleinbildfilm 135 (Aufnahmeformat: 24 x 36 mm), Baujahr 1995. Sie hat einen Autofokus, ist aber auch manuell fokussierbar. Die kürzeste Entfernungseinstellung

Leitz Leica C 2 – Zoom

Kleinbildkamera aus gutem Hause, 1991 gebaut. Sucherkamera mit Infrarot-Autofokus. Elektronischer Zentralverschluss (schnellste Verschlusszeit: 1/350 Sekunde). Blitz und Winder eingebaut. Objektiv: Vario Elmar 1:3,5-7,7/40-90 mm mit

Leica C 1

Kompakte Autofokus-Kleinbildsucherkamera (1999) mit Dreifach-Zoomobjektiv für den Kleinbildfilm 135 (Aufnahmeformat: 24 x 36 mm). Objektiv: Leica Vario-Elmar 1:4,0-10,5/38-105 mm Asph (mit zwei asphärischen Linsenflächen). Realbild-Zoomsucher

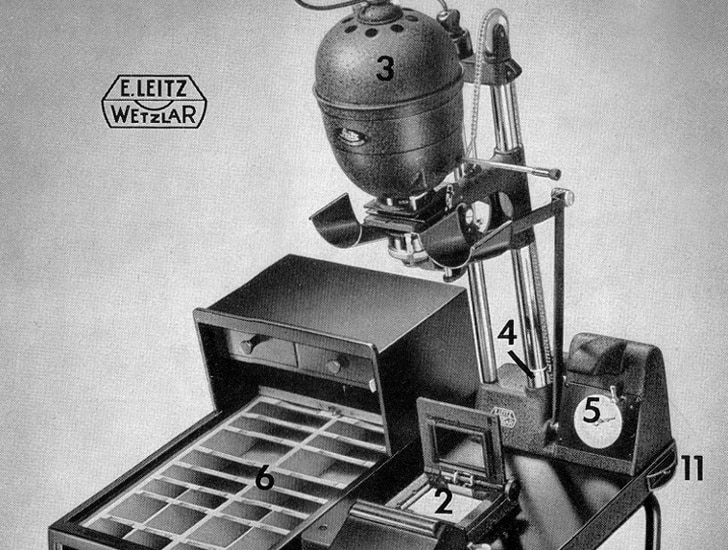

Leitz Episkop Vz 3

Sehr gut erhaltenes Leitz-Episkop Modell Vz 3, die stärkere Ausführung des mindestens von 1959 bis 1971 angebotenen Vz 2. Gebaut etwa von 1970 bis 1974.

Leitz Episkop LE 19

Hochwertiges Episkop von Ernst Leitz Wetzlar, 1970er Jahre, geeignet für die Projektion von Buchseiten, Drucksachen, Fotos oder flachen dreidimensionalen Objekten. Das Objektfeld ist 19 mal

Leitz Prado 66

Ein Traum von einem Diaprojektor: der Prado 66 von Leitz für Mittelformatdias 6 x 6 cm. Das Museumsexemplar aus den 1960er Jahren („Roter Punkt“) hier hat

Leitz Wärmeschutz-Küvette für Diaprojektoren

Bei vielen alten Leitz-Projektoren – zum Beispiel beim Leitz IV BL – war ein besonderer Wärmeschutzfilter (hier eine Glas-Küvette aus dem Hause Schott) im Strahlengang

Leitz Vorschaltwiderstand für Diaprojektoren

Leitz-Projektoren – wie die vieler anderer Hersteller – wurden früher mit verschiedenen Lampentypen für verschiedene Netzspannungen gebaut, meist für 110 oder 220/250 Volt, Gleich- oder

Leitz Transformator für Diaprojektoren

Zwei Transformator-Vorschaltgeräte von Leitz, um Projektoren mit eingebauten 110-Volt-Lampen auch an Wechselspannungsnetzen mit 120 bis 240 Volt betreiben zu können. Die Geräte haben eine Leistung

Sucher-Okular für Leitz OOZAB und Mikroskopie

Sucherokular für diverse Leitz-Geräte. Zum Beispiel für die Reproeinrichtung OOZAB (Repro-Wechselschlitten Focuslide).

Leitz MONLA Beleuchtungseinrichtung

Hochwertige stabile Beleuchtungseinrichtung für professionelle Mikroskope von Leitz. Telegrammwort für die Bestellung durch Fotohändler: MONLA.

Leitz IV bl (mit Küvette)

Das Modell Projektor IV bl, das es schon 1932 gab und offenbar noch bis in die 1960er Jahre weitergebaut wurde. Zur Projektion von Diapositiven im

Leitz IV bl (mit Objektivstütze)

Das Modell Projektor IV bl, das es schon um 1913 gab und offenbar noch bis in die 1960er Jahre weitergebaut wurde. Großes Gehäuse mit Lüftungsschlitzen

Leitz Focomator Vergrößerungsgerät

Ein Traum von einem Vergrößerungsapparat: der Leitz Focomator, der 1951 auf den Markt kam. Das hochwertige Gerät aus dem Nachlass eines engagierten Fotoamateurs ist eigentlich

Müller & Wetzig Triplex

Dieses Epidiaskop namens Triplex konnte sowohl für die Projektion von Bildern und Texten als auch für die Projektion von Dias auf eine Leinwand benutzt werden.

Zeiss Ikon (Zett) Fafix 150

Einfacher, manuell zu bedienender Kleinbilddiaprojektor, hergestellt in Westdeutschland in den 1950er Jahren. Objektiv: Zett Projektion Braunschweig Zettar 1:3,0/85 mm. Bildwechsel durch Fallschacht. Lampe: Philips 230

Zeiss Ikon Zett Fafix II

Kleinbilddiaprojektor, etwa 1952 gebaut von der Firma Zett-Projektion Erich Zillmer, Braunschweig. Wechselschieber für zwei Dias mit der Rähmchengröße 5 x 5 cm, Fenster 24 x

Agfa Opticus 150 (grau)

Einfacher, robuster Diaprojektor von Agfa, gebaut in den 1950er und 1960er Jahren. Objektiv: Agfa Agomar 1:3,5/85 mm; manuelle Fokussierung. Bildwechsel mittels Fallschacht. Der Projektor wurde

Agfa Opticus 150 (braun)

Einfacher, robuster Diaprojektor von Agfa, gebaut in den 1950er und 1960er Jahren. Objektiv: Agfa Agomar 1:3,5/85 mm; manuelle Fokussierung. Bildwechsel mittels Fallschacht. Der Projektor wurde

Mikroskopische Präparate (Behälter)

Bei der Zustiftung Lieb befanden sich auch hunderte mikroskopischer Präparate. Unter anderem auch präparierte Schmetterlinge. Die Lagerung dieser Präparate erfolgt in Holzkästen oder speziellen Kartons.

Mikroskopisches Präparat „Schmetterling“

Interessante Überbleibsel aus der Beschäftigung von Hermann Schoepf mit der Mikroskopie und der Fotografie kleinster bis winziger Motive: präparierte Schmetterlingsflügel (im Original jeweils gut acht

Zeiss Jena Zeichenapparat nach Abbe

Heute wohl eine Rarität: der „Zeichenapparat nach Abbe“, etwa 1900, zum Aufstecken auf ein Mikroskop. Beledertes Holzkästchen (Größe: 14,5 x 7 x 5,5 cm), innen

EKA Laterna Magica Nr. 181

In den 1950er und 1960er Jahren – und in ähnlicher Form auch vor dem zweiten Weltkrieg – gab es für Kinder solche Blechgeräte, in deren

EKA Laterna Magica Nr. 181 (Umbau)

So fing alles an: Irgendwie kam Museumsgründer Kurt Tauber in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Kind in den Besitz dieser Laterna Magica, in

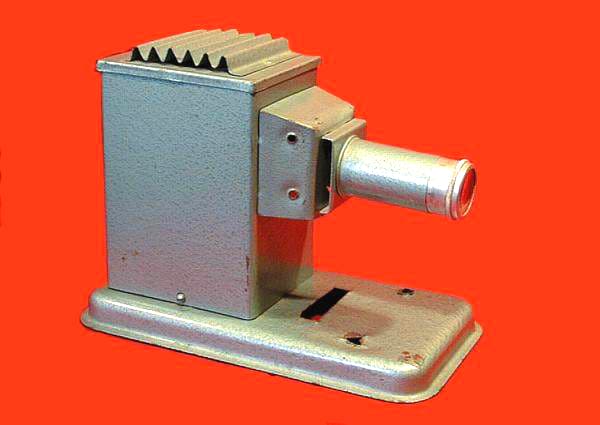

EKA Stehbildwerfer Nr. 180

Diaprojektor der Firma EKA Eberlein & Krug, Fürth/Bayern, 1935. Einfaches Steckobjektiv mit drei Linsen. Elektrische Beleuchtung 220 Volt/40 Watt, Sockel: E 27 (hier noch mit

Zeiss Ikon (Zett) Timer

Zubehörteil für Diaprojektoren von Zeiss Ikon (Zett): ein Timer, der eine automatisch ablaufende Diaschau ermöglicht. Die Zeitschaltuhr wird statt des Fernbedienungskabels in die entsprechende DIN-Buchse

Leitz Adapterring ISOOZ 14099

Ein sogar patentierter Adapterring von Leitz Wetzlar, der Leica-Fotografen beim Umstieg von Leica-Schraubgewindekameras auf bestimmte Leicas mit M-Bajonett viel Geld ersparte. Mittels des „ISOOZ 14099“

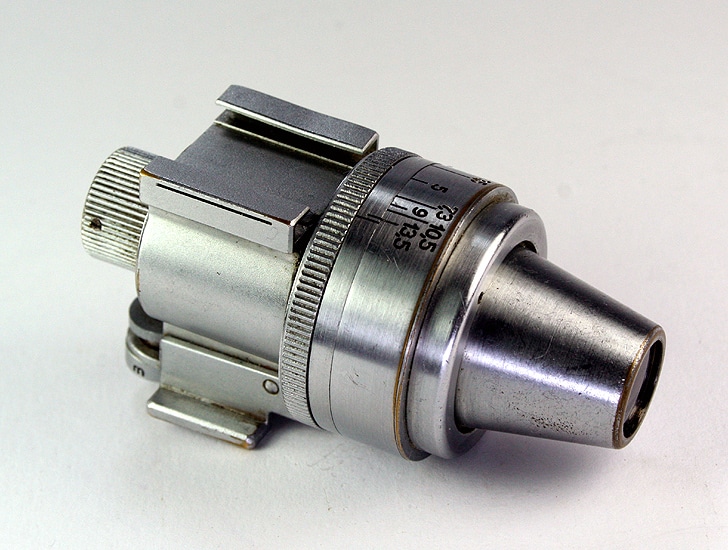

Leitz Universalsucher VIOOH (12000 W)

Der Leitz-Universalsucher vom Typ VIOOH (12000W) für die Leica (Brennweiten: 3,5 – 5 – 8,5 – 9 – 13,5 cm) ersetzte den VIDOM und war

Leitz Sucher VIDOM (3,5-13,5 cm)

Zur Leica gab und gibt es jede Menge Zubehör: Dieser verstellbare Universalsucher namens VIDOM ist für Leica-Objektive mit Schraubgewinde für Brennweiten von 3,5 bis 13,5

Leitz Leica Winder M 4-2

Motorantrieb zur Kamera Leica M 4-2. Maße: 56 x 138 x 34mm, Gewicht: 370 Gramm. Stromversorgung: 4 x AA-Batterien. Der Winder wurde 1978 eingeführt. Frühe

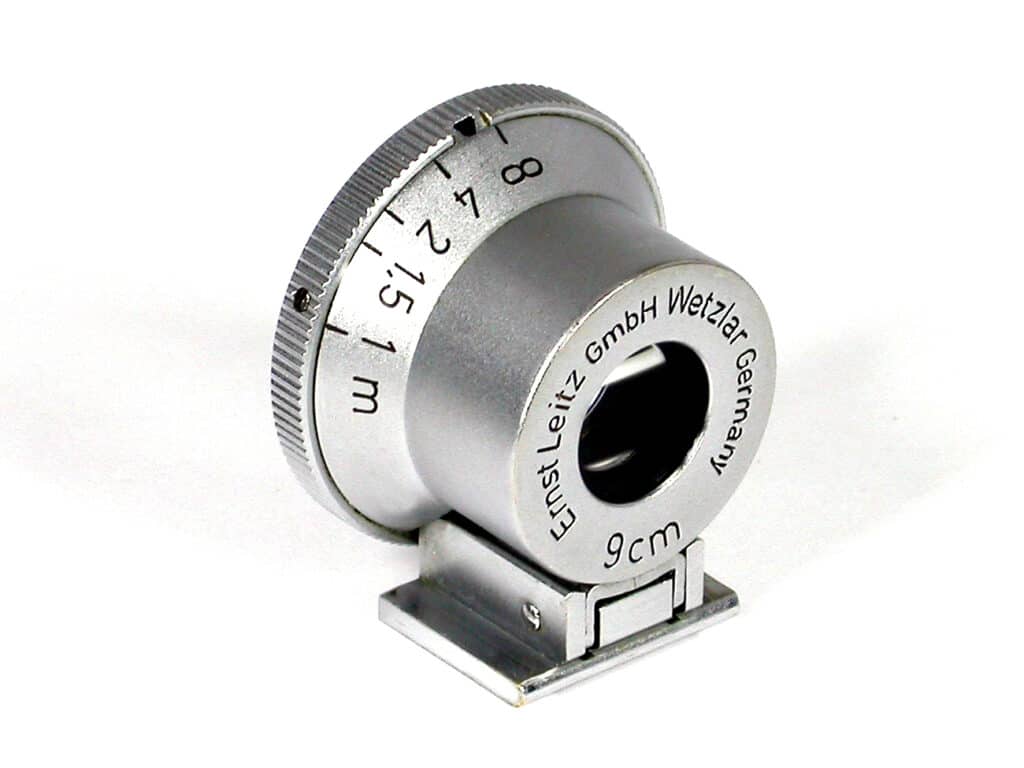

Leitz Aufstecksucher SGVOO für Tele 9 cm

Die Leica IIIf hatte noch keine eingespiegelte Suchermaske für das 9-cm-Teleobjektiv, weshalb ein Aufstecksucher ganz nützlich war. Es gab ihn in verschiedenen Ausführungen. Hier die

Steinheil Culminar 1:2,8/85 mm (M 39)

Die Münchener Firma Steinheil stellte für eine ganze Reihe von Kameras Objektive her. Zum Festeinbau ab Werk – oder wie hier im Falle Leica (M-39-Schraubgewinde)

Leitz Adapter für Leica R-Objektive auf Leica M-Kameras

Original-Leitz-Adapter No. 22228 / 500934: Er ermöglicht die zumindest eingeschränkte Nutzung von Objektiven mit Leica R-Bajonett auf Kameras mit Leica M-Anschluss. Der Adapter überträgt keine

Zeiss Ikon Zett 150

Der nach Herstellerangaben zu seiner Zeit (1951) kleinste Kleinbild-Diaprojektor der Welt: der Zett 150, Nachfolger des „Baby-Zett“ oder auch „Klein-Zett“ Objektiv: Voigtländer Projektos 1:2,5/80 mm;

Zeiss Ikon Royal AF Selectiv IR

Kleinbilddiaprojektor, 1970er Jahre, für die Magazinsysteme Agfa CS, LKM, Einheits- und Rundmagazine. Objektiv: Zeiss Ikon Talon 1:2,8/85 mm, Halogen-Lampe 24 V/250 Watt, Netzschalter, Sparlampeschaltung, Autofokus,

Zeiss Ikon Ikolux

Einfacher, aber robuster Kleinbildprojektor aus westdeutscher Produktion, 1950er Jahre. Objektiv: Zeiss Ikon Globar 1:2,5/85 mm. Die Dias wurden oben in den Fallschacht zwischen Lampengehäuse und

Leitz Leica Vario-Elmar-R 1:3,5-4,5/28-70 mm (Leica R)

Frühes Modell dieses manuellen Zoomobjektivs (laut Seriennummer aus dem Jahr 1990) für Leica-R- und Leicaflex-Kameras (Kleinbildformat): 1:3,5-4,5/28-70 mm. Die kleinste Blende ist 22, der Bildwinkel

Leitz Elmar 1:3,5/50 mm (M 39)

Dies ist die Variante II des Elmar f=5 cm 1:3,5, gebaut in den 1950er Jahren. Die kleinste Blende ist 22 (bei der ähnlich aussehenden Vorkriegs-Variante

Leitz Hektor 1:2,5/50 mm (M 39)

Dieses Hektor f=5 cm 1:2,5 wurde von 1930 bis 1936 gebaut und war damals ein sehr hochwertiges, aufwändig konstruiertes Objektiv. Es hat sechs Linsen in

Leitz Elmar 1:3,5/35 mm (M 39) vernickelt

Eher seltenes Leitz-Weitwinkelobjektiv Elmar 1:3,5 F=3,5 cm für die Schraubleica (M 39), hier ein Vorkriegsmodell. Das etwa 120 Gramm wiegende Objektiv hat vier Linsen in

Pentacon Electric Multi Coating 1:1,8/50 mm (M 42)

Dieses Objektiv basiert auf dem Orestor 1:1,8/50 mm von Meyer Optik Görlitz. Das Traditionsunternehmen Meyer wurde in den 1960er Jahren in den VEB Pentacon integriert,

Leitz Elmar 1:2,8/5 cm (M 39)

Leitz-Normalobjektiv Elmar 1:2,8/5 cm für die Schraubleica (M 39). Laut Objektivnummer ist es ein Nachkriegsobjektiv mit einfacher Vergütung aus dem Jahre 1959. Das Objektiv hat

Leitz Elmar 1:4,0/90 mm (M 39 – 1937)

Das Elmar ist ein leichtes Leitz-Fernobjektiv in Normalbauweise mit 1:4,0/90 mm mit Schraubgewinde M 39 für die Schraub-Leica, laut Seriennummer aus dem Jahre 1937. Das

Zeiss Carl Jena Biogon 1:2,8/35 mm T (Contax)

Begehrtes Weitwinkel-Objektiv von Carl Zeiss Jena 1:2,8/3,5 cm zur klassischen Messsucher-Contax: Biogon 1:2,8/3,5 cm. Das dargestellte Objektiv wurde Anfang der 1950er Jahre gebaut, es hat

Zeiss Carl Jena Tessar 1:2,8/50 mm T (für Exakta-Balgen)

Ein interessantes Objektiv für den Exakta-Anschluss: das versenkte Normalobjektiv Carl Zeiss Jena Tessar 1:2,8/50 mm – nur geeignet für Aufnahmen mit dem Balgengerät. Damit konnte

Voigtländer Color-Dynarex 1:2,8/105 mm AR (Rollei QBM)

Ein lichtstarkes mittleres Teleobjektiv für alle Rollei- und Voigtländer-Kleinbild-SLR mit QBM-Bajonettanschluss. Es hat manuelle Schärfeeinstellung mit 120 Zentimetern als kürzester Entfernungseinstellung. Bildwinkel 13° kurze Seite,

Voigtländer Color-Dynarex AR 1:3,5/200 mm (Rollei QBM)

Tele-Festbrennweite 1:3,5/200 mm für alle Rollei- und Voigtländer-Kleinbild-SLR mit QBM-Bajonettanschluss. Manuelle Schärfeeinstellung. Kleinste Blende: 22, Bildwinkel: 6,9° (kurze Seite), 10,3° (lange Seite), 12,3° (Diagonale). Vier

Zeiss Carl Jena Flektogon MC 1:2,8/20 mm (M 42)

Super-Weitwinkelobjektiv Flektogon MC 1:2,8/20 mm mit M-42-Schraubanschluss von Carl Zeiss Jena, gebaut ab Ende der 1970er Jahre. Es hat neun Linsen in acht Gruppen, mehrfach

Zeiss Carl Jena Biotar 1:1,5/75 mm T (Exakta)

Das Carl Zeiss Biotar 1:1,5/75 mm ist die wohl legendärste Optik aus Jena. Ein sechslinsiger Gauss-Typ in vier Gruppen, dessen Design aus dem Jahr 1938

Voigtländer VP 135 AF

Ein typischer Diaprojektor der 1970er und 1980er Jahre, hergestellt in Singapur von Rollei: Objektiv: (Rollei-)Heidosmat 1:2,8/85 mm (Singapur); Autofokus. 150-Watt-Halogenlampe, asphärischer Kondensor, Spiegel und Wärmeschutzfilter.

Voigtländer Perkeo

Massiver halbautomatischer Diaprojektor, hergestellt in Braunschweig Anfang der 1960er Jahre, konstruiert für das Voigtländer-Magazin. „Halbautomatisch“ bedeutet, dass für den Bildwechsel der Bildschieber herausgezogen und wieder

Zeiss Carl Jena Biometar 1:2,8/120 mm (Pentacon Six)

Lichtstarkes Objektiv für die Mittelformatkamera Pentacon Six von Carl Zeiss Jena, DDR. Das etwa 480 Gramm wiegende Objektiv wurde von 1958 bis 1988 mit verschiedenen

Zeiss Carl Jena Bildwerfer (Kugelform)

Kleinbilddiaprojektor, hergestellt im VEB Carl Zeiss Jena ab 1959. Objektiv: Carl Zeiss Jena Triplet 1:3,5/100 mm, Seriennummer: 5559413. Wechselschieber für zwei Dias. Metallgehäuse, Lampe: 100

Zeiss Ikon Ultron 1:1,8/50 mm (M 42)

Das Ultron 1:1,8/50 mm, gebaut Ende der 1960er Jahre, ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Es ist ein sehr leistungsfähiges, lichtstarkes Objektiv, zugleich bei den Objektiven

Carl Zeiss Jena Kleinbildwerfer 375 W

DDR-Kleinbilddiaprojektor für Rähmchen 5 x 5 cm im Wechselschieber oder für „Bildbänder 24 x 36, 24 x 24 und 18 x 24 mm“ mittels „Bildbandführung“.

Zeiss Ikon Skoparex 1:3,4/35 mm (M 42)

Dies ist ein hochwertiges Weitwinkelobjektiv für Zeiss-Ikon-Kameras wie z. B. die SL 706, die Icarex 35 TM oder Icarex 35 S TM aus den 1970er

Voigtländer Super-Dynarex 1:4,0/200 mm (DKL-Bajonett)

Teleobjektiv 1:4,0/200 mm, 1960er Jahre, für die Voigtländer Bessamatic– und Ultramatic-Kameras für das Kleinbildformat. Bildwinkel: 6,9 Grad (kurze Seite), 10,3 Grad (lange Seite) und 12,3

Voigtländer Skopar AF Macro 1:3,5-5,6/28-80 mm VMV (Minolta AF)

Dies ist ein in Japan gebautes Autofokus-Zoom-Objektiv, 1999, für die analogen Minolta-AF-Kameras (z. B. der Dynax-Serie), 1:3,5-5,6/28-80 mm, kleinste Blende: 16. Das Objektiv wiegt etwa

Voigtländer Color-Heliar 1:2,8/35-70 mm (Pentax K)

Telezoom von Voigtländer aus den 1980er Jahren für das PK-Bajonett mit 35 bis 70 mm Brennweite. Lichtstärke 1:2,8. Die kürzeste Entfernungseinstellung ist 60 Zentimeter, die

Voigtländer Color-Skoparet MC 1:2,8/28 mm (Canon FD)

Voigtländer Color-Skoparet MC 1:2,8/28 mm, hergestellt in Japan, ein Fremdobjektiv aus den 1980er Jahren für das FD-Bajonett von Canon. Die kleinste Blende ist 16, die

Zeiss-Opton Sonnar 1:2/50 mm T (Contax)

Dies ist die westdeutsche Nachkriegsversion des legendären Zeiss-Sonnars mit 50 Millimetern Brennweite. Es basiert auf der Vorkriegsversion Carl Zeiss Jena Sonnar 1:2/5 cm. Das hier

Vivitar Auto Telephoto 1:5,6/300 mm (M 42)

Metallobjektiv von Vivitar, hergestellt von Tokina in Japan. Dies ist die späte Version der Festbrennweite Auto Telephoto 1:5,6/300 mm für Schraubgewinde M 42. Das Filtergewinde

Zeiss Carl F-Distagon HFT 1:2,8/16 mm (Fisheye – QBM)

Vorgestellt wird hier das formatfüllende Fisheye Carl Zeiss F-Distagon 1:2,8/16 mm (HFT-Vergütung, aber ohne Gummiringe, also gebaut zwischen 1974 und 1976), mit einem Bildwinkel von

Vivitar Auto Zoom 1:3,5/35-105 mm (M 42)

Vivitar-Zoomobjektiv 1:3,5/35-105 mm für das M-42-Schraubgewinde. Die kürzeste Entfernungseinstellung ist 1,7 Meter, es hat eine Makroeinstellung, die kleinste Blende ist 16. Filterdurchmesser: 72 mm. Vivitar

Vivitar Zoom 1:4,5/75-260 mm (M 42)

Vivitar-Zoomobjektiv 1:4,5/75-260 mm aus den 1970er Jahren für das M-42-Schraubgewinde. Mit Stativschelle. Die kleinste Blende ist 22, die kürzeste Entfernungseinstellung beträgt 150 Zentimeter. Vivitar war

Voigtländer Reflex-Dynar AR 1:8/500 mm (Rollei QBM)

Voigtländer Reflex-Dynar 1:8/500 mm für alle Rollei- und Voigtländer-Kleinbild-Spiegelreflexkameras mit QBM-Bajonettanschluss: Manuell fokussiertes Spiegel-Tele-Objektiv für das Kleinbildformat mit 1:8,0/500 mm. Feststehende Blende: 1:8. Bildwinkel: 2,7°

Tokina AF 1:4,5-6,7/35-300 (Canon EOS)

Tokina Super-Zoom mit dem immensen Brennweitenbereich 35 bis 300 mm (wie im Bild). Das seit Ende der 1990er Jahre gebaute Objektiv hat 17 Linsen in

Tokina RMC 1:3,5-4,5/28-70 mm (Nikon F)

Tokina-Zoomobjektiv 1:3,5-4,5/28-70 mm aus den 1970er Jahren für das Nikon-Bajonett. Die kleinste Blende ist 22, das Objektiv hat eine Makro-Einstellung, es wiegt etwa 430 Gramm.

Tokina SZ-X 1:3,5-4,5/28-200 mm (Pentax K)

Das All-in-one-Objektiv Tokina SZ-X mit dem Mitte der 1980er Jahre sehr beliebten Brennweitenbereich von 28 bis 200 mm (Lichtstärke: 1:3,5 bis 5,3), hier mit Pentax

Tamron Zoom Macro 1:4,5/85-210 mm (Adaptall/OM)

Ein Telezoom aus der Tamron-Serie für das Adapt-All-System (Mitte der 1970er Jahre). Die kürzeste Entfernungseinstellung beträgt 200 Zentimeter, es hat eine Makro-Funktion, die kleinste Blende

Tamron AF 1:3,5-5,6/28-80 mm (Nikon AF-D)

Autofokusobjektiv für Nikon-AF-D von Tamron, asphärisch. Kürzeste Entfernungseinstellung: 70 cm. Mit Gegenlichtblende und Originalverpackung. Das Objektiv wiegt 237 Gramm, die kürzeste Entfernungseinstellung ist 70 Zentimeter,

Steinheil Apochromat-Orthostigmat 1:9/48 cm (Steckblenden)

Seltenes Repro-Objektiv von Steinheil München, etwa 1930: Apochromat-Orthostigmat 1:9/48 cm mit sieben Steckblenden und Etui für die Steckblenden, Blendenwerte 9 bis 71. Gehäuse: Messing, schwarz

Unitor MC Auto Zoom 1:4,5/80-200 mm (Canon FD)

Ein einfaches Telezoom (mitdrehende Frontlinse) der Handelsmarke Unitor: Das Unitor MC Auto Zoom. Ein japanisches Schiebezoom mit Lichtstärke 1:4,5 über den gesamten Zoombereich von 80

Soligor Wide Auto 1:2,8/35 mm

Schweres, solide verarbeitetes Weitwinkelobjektiv 1:2,8/35 mm von Soligor. Es hat sechs Linsen in fünf Gruppen. Die kürzeste Entfernungseinstellung ist 50 Zentimeter, die kleinste Blende ist

Tamron Zoom 1:3,8-4,0/80-200 mm (Adaptall/Exakta)

Dieses manuelle Zoom-Objektiv aus den 1980er Jahren hat 12 Linsen in 10 Gruppen, die kürzeste Entfernungseinstellung beträgt 90 Zentimeter, die kleinste Blende ist 32. Es

Tamron Auto Zoom 1:3,8/80-250 mm (Adaptall/M 42)

Massives M-42-Objektiv von Tamron, 1970er/1980er Jahre (Japan). 1:3,8/80-250 mm, das Linsensystem hat 13 Linsen. Der Filterdurchmesser beträgt 72 mm. Das Drehzoom ist sehr solide in

Tokina AT-X 1:4,0-5,6/50-250 mm (Minolta MD)

Ein Telezoom der 1980er Jahre mit dem großen Brennweitenbereich von 50 bis 250 mm (Lichtstärke: 1:4,0 bis 5,6). Es hat eine manuelle Schärfeeinstellung, Zoom für

Sigma 1:3,5-6,3/18-250 mm Stabilizer HSM (Canon EF-S)

Telezoom für Digitalkameras bis zum APS-C-Format (DC) für das Canon-EOS-Bajonett. Wird das Objektiv an EOS-Kleinbild-Kameras oder an digitalen EOS-Kameras mit größerem Sensor angesetzt treten Vignettierungen

Sigma 1:4-5,6/70-300 mm DL Macro Super (Canon EF)

Interessantes japanisches Sigma-Objektiv für Canon-EOS-Kameras, etwa 2005: das Drehzoom 1:4-5,6/70-300 mm DL Macro Super, hier mit aufgeschraubtem Filter. Die kürzeste Entfernungseinstellung ist 95 Zentimeter, die

Sigma Zoom III-Ɵ 1:3,5-4,5/28-84 mm MC (Nikon)

Das Objektiv Sigma-Zoom-Ɵ 1:3,5-4,5/28-84 mm für das Nikon-Bajonett hat 14 Linsen in 10 Gruppen, die kleinste Blende ist 22, die kürzeste Entfernungseinstellung beträgt 50 Zentimeter.

Schneider-Kreuznach Super Angulon 1:8/65 mm

Hochleistungsobjektiv für Großformatkameras von Schneider-Kreuznach: ein Super-Angulon 1:8,0/65 mm, eingebauter Zentralverschluss, X-Kontakt, Selbstauslöser. Das Objektiv stammt vom Anfang der 1960er Jahre und hat eine symmetrische

Schneider-Kreuznach Componar 1:4,5/75 mm

Kompaktes Spezial-Objektiv für Vergrößerungsgeräte von Schneider-Kreuznach: das Componar 1:3,5/75 mm. Im Museum mit anschraubbarer Fassung und Originalverpackung. Das Objektiv hat drei Linsen in drei Gruppen

Schneider-Kreuznach Edixa-Xenar 1:2,8/50 mm (M 42)

Normalobjektiv (M-42-Schraubgewinde) für die Edixa-SLR: Edixa-Xenar 1:2,8/50 mm von Schneider-Kreuznach. Das Objektiv hat vier Linsen in drei Gruppen (Tessar-Konstruktion). Es wurde etwa 1963 gebaut. Die

Schneider-Kreuznach Braun-Radiogon 1:4,0/35 mm (DKL-Bajonett)

Wechselobjektiv zum Zentralverschluss der Kamera Braun Colorette: ein Weitwinkel mit 1:4 Lichtstärke und 35 mm Brennweite. Das Objektiv des Herstellers Schneider Optik Kreuznach hat vier

Porst 1:3,5/35 mm (M 42)

Preiswertes M-42-Weitwinkel-Objektiv (ohne Springblende) mit Kunststoff-Korpus, „Lens made in W. Germany“, 1970er Jahre. Die kürzeste Entfernungseinstellung ist 30 Zentimeter, die kleinste Blende ist 16. Das

Rollei Rolleinar-MC 1:3,5/200 mm (QBM)

Tele-Festbrennweite für das Rollei QBM-Bajonett 1:3,5/200 mm, gebaut von 1977 bis 1996 von Mamiya, Japan. Das Objektiv hat vier Linsen in vier Gruppen, der Bildwinkel

Rollei Planar 1:1,8/50 mm (QBM)

Frühes Normalobjektiv zur Rolleiflex SL 35 und ähnlichen Kameras mit QBM-Bajonettanschluss: das Planar 1:1,8/50 mm. Das Objektiv hat sieben Linsen in sechs Gruppen, die kleinste

Rodenstock Rapid Anastignar 1:6,0/215 mm

Antikes Messingobjektiv 1:6,0/21,5 cm von Rodenstock, München, für Großbildkameras. Es wurde um 1900 gebaut. Vom Typ her ein Rapid Anastignar. Daneben der Objektivschutzdeckel, der bei

Zeiss Carl Jena Rollei Magnar (Rolleiflex)

Dieses „Magnar 4x“ von 1939 ist ein Vorsatzfernrohr für Rolleiflex-Kameras. Es hat sieben Linsen in vier Gruppen. Anders als bei der japanischen Konkurrenz, etwa der

Sakar Zoom 1:3,9/80-200 mm (MC/MD)

Schiebezoom 1:3,9/80-200 mm aus den 1980er Jahren des südkoreanischen Herstellers Sakar. Das Objektivgehäuse ist aus Metall und hat ein Minolta-MD-Bajonett. Filterdurchmesser: 55 mm. Kürzeste Entfernungseinstellung:

Arsenal MC Volna-3 1:2,8/80 mm (Kiev 88)

Das Normalobjektiv Volna-3 (kyrillisch: Волна-3) wurde seit Anfang der 1980er Jahre von der Firma Arsenal in Kiew gebaut, hier mit Bajonett für die Mittelformatkamera Kiev

Leitz Tele-Elmarit-M 1:2,8/90 mm Kanada (Leica M / Minolta CLE)

Dieses Objektiv, „Made in Canada“, ausweislich der Seriennummer aus dem Jahr 1982, passt zu allen Kameras mit dem Leica-M-Bajonett sowie an die Minolta CLE. Kleinste

Arsenal Zodiak-8 1:3,5/30 mm (Pentacon Six)

Sowjetisches Fischauge-Objektiv 1:3,5/30 mm aus den 1980er Jahren von Arsenal Kiew für die Pentacon Six, Praktisix Kiev 60 oder andere Kameras mit diesem Bajonettanschluss. Das

Porst Color Reflex MC Auto 1:1,2/55 mm (PK)

Sehr lichtstarkes Normalobjektiv aus den 1970er Jahren mit Pentax-K-Bajonettanschluss (PK): Porst Color Reflex MC Auto 1:1,2/55 mm, Filterdurchmesser 55 mm. Das Objektiv hat sechs Linsen

Leitz Summicron-M 1:2,0/50 mm (Leica-M/Minolta CLE)

Dieses Objektiv, ausweislich der Seriennummer aus dem Jahr 1987, passt zu allen Kameras mit dem Leica-M-Bajonett sowie an die Minolta CLE. Standardobjektiv für das Kleinbildformat

Pentacon 1:4,0/300 mm (Pentacon Six)

Hochwertiges, schweres Teleobjektiv „Made in G.D.R.“ (German Democratic Republic). Metall, Adapter für Pentacon Six, verstellbare Stativschelle. Die Naheinstellgrenze ist 3,6 Meter, das Objektiv wiegt etwa

Pentacon 1:2,8/135 mm (Exakta)

Pentacon-Teleobjektiv 1:2,8/135 mm mit Gegenlichtblende „Made in G.D.R.“ (German Democratic Republic), für Exakta-Bajonett. Das Objektiv hat fünf Linsen in vier Gruppen (Sonnar-Typ). Das Linsensystem ist

Nikon AF Nikkor 1:2,8/35-70 mm

Schweres (665 Gramm) und lichtstarkes Nikon-Zoom-Objektiv 1:2,8/35-70 mm für Nikon AF-Kameras ohne 3D-Matrixmessung für das Kleinbildformat. Kleinste Blende: 22, Bildwinkel 37,8-19,5° (kurze Seite), 54,4-28,8° (lange

Olympus OM Zuiko Shift 1:2,8/35 mm

Manualfokus-Shift-Objektiv Olympus aus den 1970er Jahren für das Kleinbildformat: Zuiko 1:2,8/35 mm (für alle Olympus-Kleinbild-SLR des OM-Systems). Kleinste Blende: 22, Bildwinkel: 37,8° (kurze Seite), 54,4°

Olympus AF 1:3,5-4,5/70-210 mm

Dies ist ein eher seltenes Zoomobjektiv aus den 1990er Jahren: Olympus Lens AF Zoom 1:3,5-4,5/70-210 mm. Die größte Blendenöffnung ist 3,5 (bei 70 mm Brennweite)

Olympus E. Zuiko Auto-T 1:2,8/100 mm

Lichtstarke Tele-Festbrennweite aus den 1990ern für Kameras des Olympus-OM-Systems: E. Zuiko Auto-T 1:2,8/100 mm. Das etwa 230 Gramm wiegende Objektiv hat eine Brennweite von 100

Minolta Auto Bellows Rokkor 1:4,0/100 mm (MC)

Dieses Minolta Rokkor ist ein speziell für Balgengeräte produziertes Objektiv für Makrofotografie. Es hat ein Minolta MC-Bajonett. Die größte Blendenöffnung ist 4, die Brennweite beträgt

Nikon AF Nikkor 1:4,0-5,6/70-210 mm

Autofokusobjektiv von Nikon mit der Lichtstärke 1:4,0 bis 1:5,6 und dem Brennweitenbereich 70 bis 210 Millimeter. Die kleinste Blende ist 32 bei 70 mm und

Nikon AF Nikkor 1:2,8/28 mm N •

AF-Weitwinkelobjektiv 1:2,8/28 mm für Nikon AF-Kameras ohne 3D-Matrixmessung für das Kleinbildformat. Kleinste Blende: 22, Bildwinkel: 46,4° (kurze Seite), 65,5° (lange Seite), 75,4° (Diagonale). Fünf Elemente